wortreich-Material

Fortbildung & Materialkoffer

Bei dem Download-Material handelt es sich um exemplarische Auszüge des wortreich-Materials, die Interessierten einen Einblick in die Vielfalt und den Aufbau der Materialien geben sollen. Es werden demnach weder alle Themen noch alle Materialien abgebildet.

Das vollständige wortreich-Material erhalten Sie im Rahmen einer halbtägigen Fortbildung kostenlos.

Ein gezieltes Operatorentraining findet vor allem in der Grundschule kaum statt. Spätestens auf der weiterführenden Schule wird von den Schüler*innen jedoch erwartet, dass sie wissen, welche (sprachlichen) Handlungen sich hinter den einzelnen Operatoren verbergen, was also bei den jeweiligen Aufgaben von ihnen verlangt wird. Aus diesem Grund wurden Operatorenkarten zunächst für die Fächer Deutsch und Sachunterricht entwickelt, die auf der Vorderseite den Operator bildlich darstellen und auf der Rückseite eine Beispielaufgabe, sprachlich geeignete Mittel und weitere Hinweise für die Schüler*innen bereithalten. Neben der Möglichkeit, auf diesen Karten nachzuschauen, können diese auch an der Tafel verwendet und so in den Unterricht integriert werden. Zusätzlich zu den Karten entstanden Übungsaufgaben zu den einzelnen Operatoren, ein Domino und ein Memory, die wiederum in ihrer Schwierigkeit differenziert wurden. Insgesamt besteht so die Möglichkeit, die Schüler*innen auf vielfältige Weise an das Thema Operatoren heranzuführen und diese sowohl gezielt als auch spielerisch einzuüben.

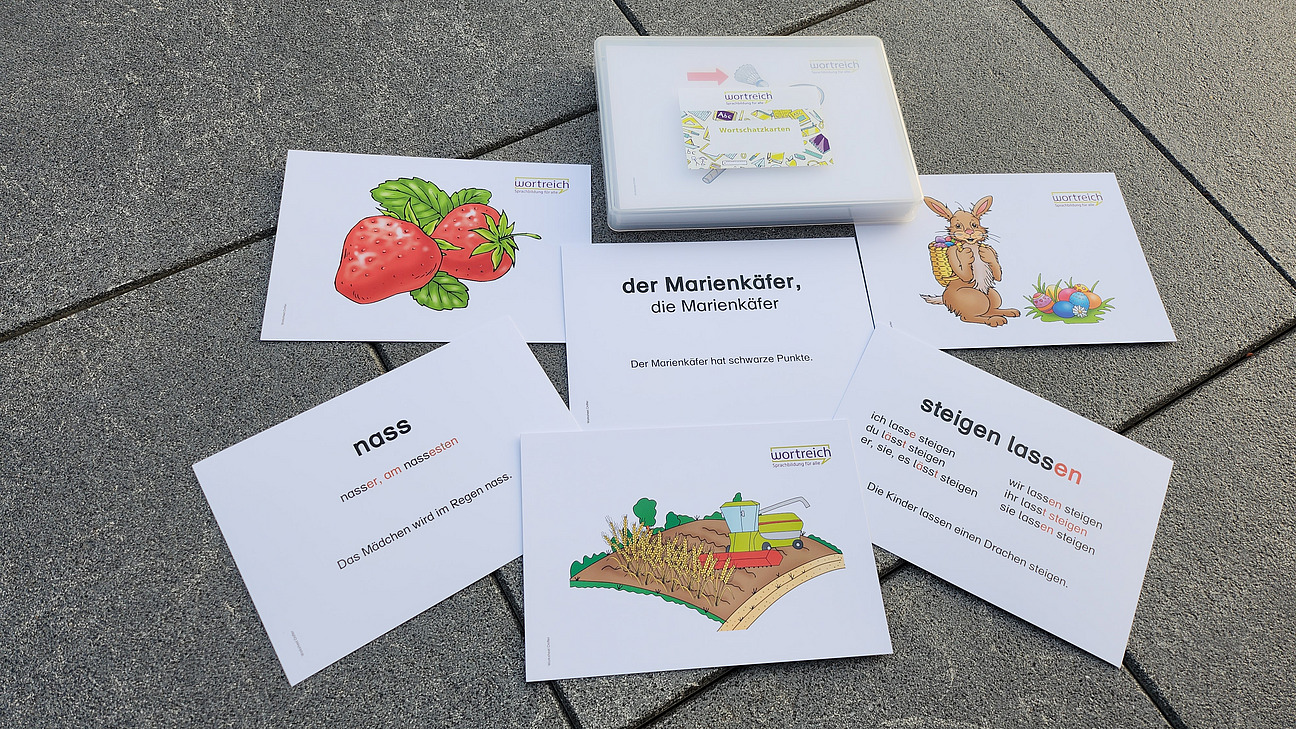

Für viele Schüler*innen ist der Aufbau eines geeigneten Wortschatzes eine wichtige Aufgabe der Grundschulzeit. Um diesen Prozess zu unterstützen, wurden angelehnt an die Jahreszeiten Wortschatzkarten entwickelt. Diese bilden das jeweilige Wort auf der Vorderseite bildlich ab und enthalten auf der Rückseite das jeweilige geschriebene Wort. Bei den Nomen finden sich hier außerdem die Plural-, bei den Verben die einzelnen Personal- und bei den Adjektiven die Steigerungsformen. Unabhängig von der Wortart sind die Veränderungen in der Schreibweise farbig markiert und ein Beispielsatz abgedruckt, der das jeweilige Wort im Kontext darstellt. Diese Wortschatzkarten können sowohl als Nachschlagewerk für die Schüler*innen als auch als Schreib- oder Sprechanlass im Unterricht dienen. Dabei ist es beispielsweise denkbar, dass drei der Karten ausgewählt und in eine mündlich vorgetragene oder verschriftete Geschichte eingebaut werden müssen.

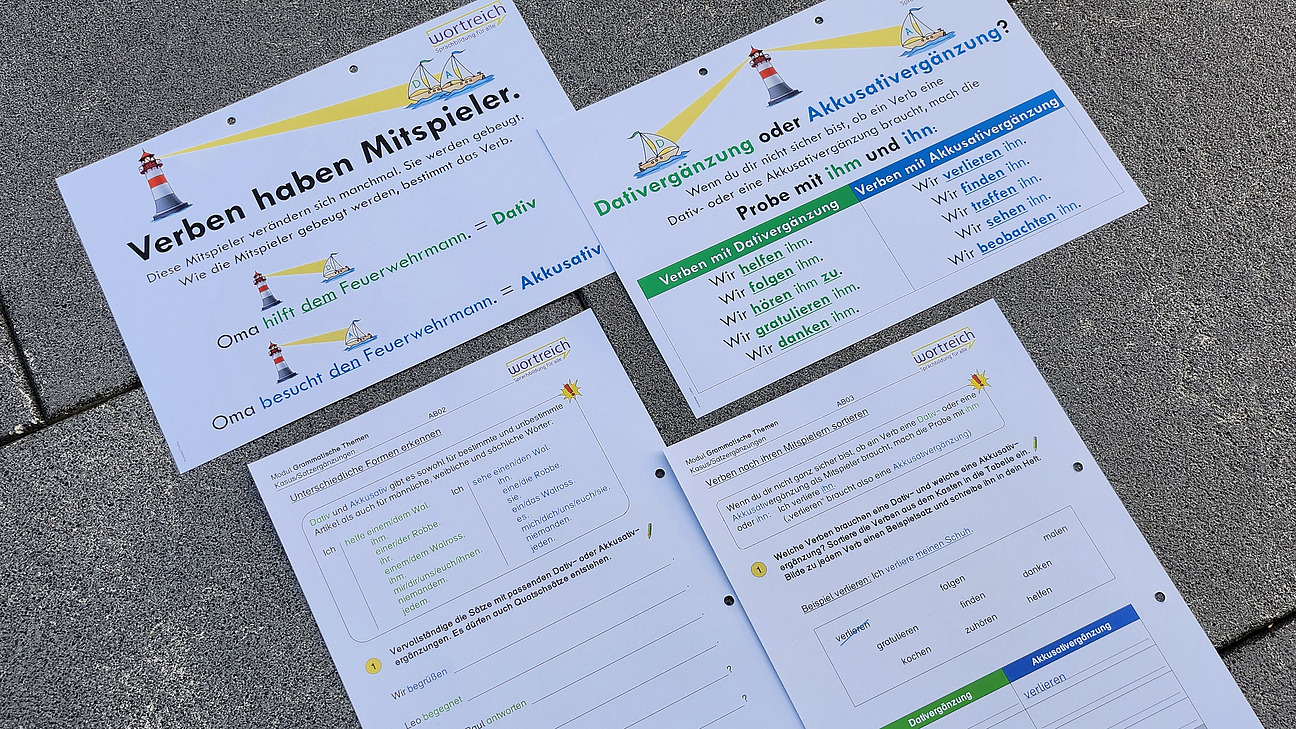

Sowohl in der Grundschule als auch auf der weiterführenden Schule werden die Satzglieder häufig mithilfe der Frageprobe (Wer oder was? Wen? Wem? Was tut? etc.) ermittelt, obwohl dies aus sprachdidaktischer Sicht problematisch ist. Die Frageprobe verlangt von den Schüler*innen nicht nur ein gutes Sprachgefühl, sondern setzt voraus, dass sie den Kasus bereits kennen, damit sie überhaupt die richtige Frage stellen können. Außerdem lassen sich in vielen Fällen gar keine semantisch sinnvollen Fragen stellen, um die Satzglieder zu ermitteln. Vor allem die Unterscheidung zwischen Dativ und Akkusativ fällt den Schüler*innen oft schwer, da hier umgangssprachlich kaum unterschieden wird. Selbst wenn der Kasus mithilfe der Frageprobe ermittelt werden kann, wird die Funktion der Phrase hierdurch nicht deutlich. Stattdessen verleitet die Frageprobe dazu, Kasus und Satzglied gleichzusetzen. Als Alternative zur problembesetzten Frageprobe wird im Projekt „wortreich“ daher ein alternativer Zugang gewählt: Die Schüler*innen lernen, dass ein Satz immer aus einem Verb (= Leuchtturm) und Satzgliedern (= Schiffe) besteht und dass die Satzglieder oft aus mehreren Wörtern bestehen, was mit der Umstellprobe herausgefunden werden kann. Das Bild vom Leuchtturm und den Schiffen macht bereits den grundsätzlichen Gedanken hinter dem Ansatz deutlich: Die Satzglieder orientieren sich am Verb; das Verb ist bestimmend. Im erstellten Arbeitsmaterial werden dann zunächst Verben unterschieden, die ein Dativ- oder ein Akkusativobjekt fordern. Diese werden den Schüler*innen als „Mitspieler“ vorgestellt, die unterschiedlich verändert, d. h. gebeugt werden. Wie die Mitspieler gebeugt werden, bestimmt das Verb (z. B. Tante Luise hilft dem Feuerwehrmann. --> Das Verb „hilft“ braucht ein Dativobjekt; Tante Luise trifft den Feuerwehrmann. --> Das Verb „trifft“ braucht ein Akkusativobjekt). Während sich die Schüler*innen hierbei zunächst nur mit den männlichen Formen beschäftigen, da der Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ hier deutlich markiert ist, werden anschließend auch die weiblichen und sächlichen Formen behandelt (z. B. Tante Luise hilft der Freundin/dem Haustier. Tante Luise trifft die Freundin/das Haustier.). Zum Schluss werden dann Orts- und Richtungsangaben thematisiert, die vom Dativ bzw. vom Akkusativ angegeben werden können (Die Kinder rennen auf dem Schulhof. vs. Die Kinder rennen auf den Schulhof.).

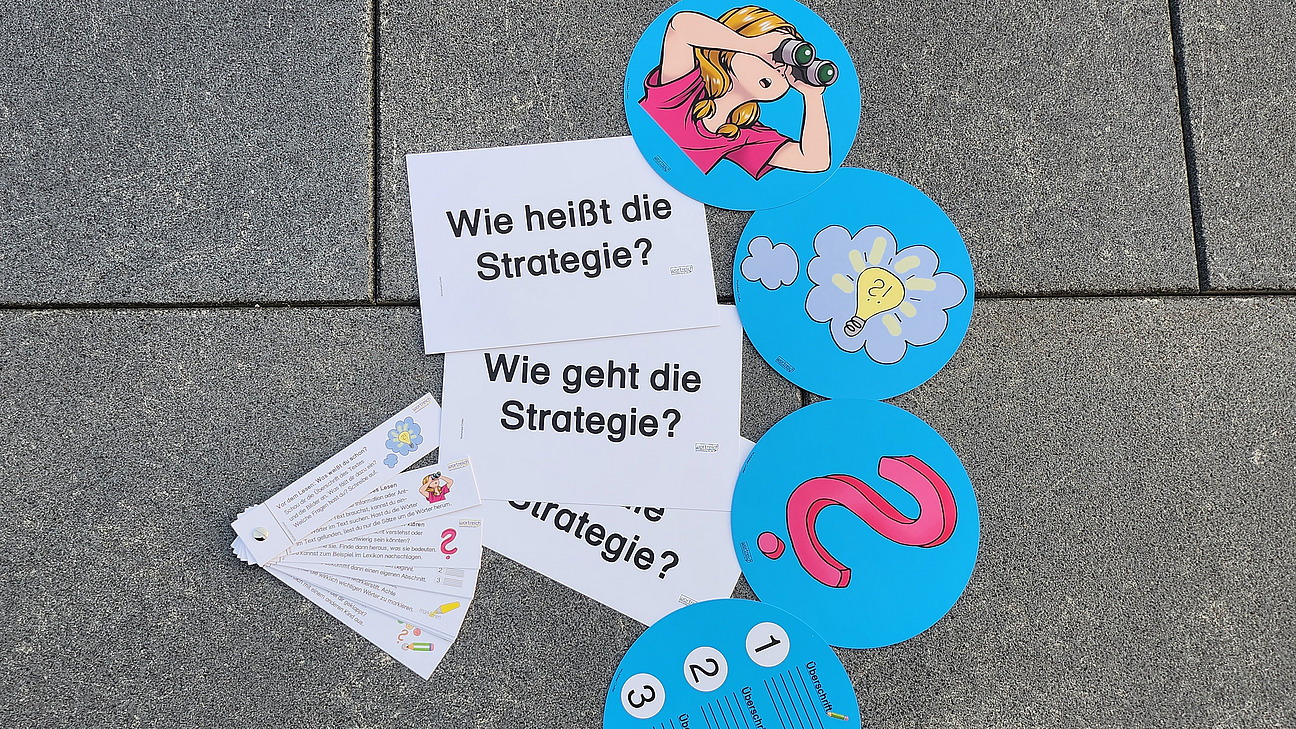

Das Lesen und Verstehen vor allem von Sachtexten stellt für Schüler*innen oft eine große Herausforderung dar - nicht nur in der Grundschule. Häufig werden diese Texte aufgrund ihrer Informationsdichte, vieler Fachbegriffe und ungewohnter sprachlicher Strukturen als wesentlich schwieriger wahrgenommen als beispielsweise die erzählenden Texte, die den Kindern meist weitaus geläufiger sind. Um die Schüler*innen beim Lesen und Verstehen von Sachtexten zu unterstützen, sollten Texte möglichst nicht bzw. wenig vereinfacht werden, da dies nicht zu einem Lernzuwachs führt. Stattdessen sollen den Kindern Hilfen an die Hand gegeben werden, mit denen sie die Hürden überwinden können. Das kann beispielsweise durch das Vermitteln und Einüben von Lesestrategien erfolgen, die den Kindern nicht nur im Deutschunterricht helfen, mit Sachtexten umzugehen. Häufig arbeiten die Kinder die Strategien jedoch wie jede andere Aufgabe ab. Der Blick auf den Gesamtzusammenhang, die Einsatzmöglichkeiten in anderen Fächern etc. bleiben ihnen somit verwehrt. Anders als in den meisten Lehrwerken sollen die Lesestrategien nun als „Werkzeuge“ vorgestellt werden. Dieser Begriff ist für Schüler*innen meist nicht nur weniger abstrakt als der Begriff „Strategie“, er stellt auch einen Lebensweltbezug dar, der den Nutzen der Lesestrategien verdeutlicht. Mit Werkzeugen arbeiten wir. Wir brauchen sie, um bestimmte Dinge zu erledigen (z. B. ein Möbelstück zu bauen) und wir brauchen vor allem verschiedene Werkzeuge, da nicht alle Aufgaben mit einem einzigen Werkzeug erledigt werden können. Analog dazu arbeiten wir auch mit den Lesestrategien, um Texte lesen und verstehen zu können. Auch hier reicht nicht nur eine einzige Strategie allein. Stattdessen brauchen wir eine Auswahl, aus der wir dann eine Lesestrategie als gerade geeignetes Werkzeug wählen können. Genau wie die tatsächlichen Werkzeuge brauchen wir auch die Lesestrategien immer wieder und in verschiedenen Situationen. Sie sind auch nach der Fertigstellung einer Aufgabe weiterhin relevant.

Mithilfe des wortreich-Materials können im Unterricht die verschiedenen Lesestrategien für die Zeit vor, während und nach dem Lesen (s. KC) erarbeitet und an einem Beispieltext eingeübt werden. Für den Übertrag auf spätere Aufgaben und in andere Fächer ist im Material auch ein Stategiefächer enthalten, den die Kinder basteln können.

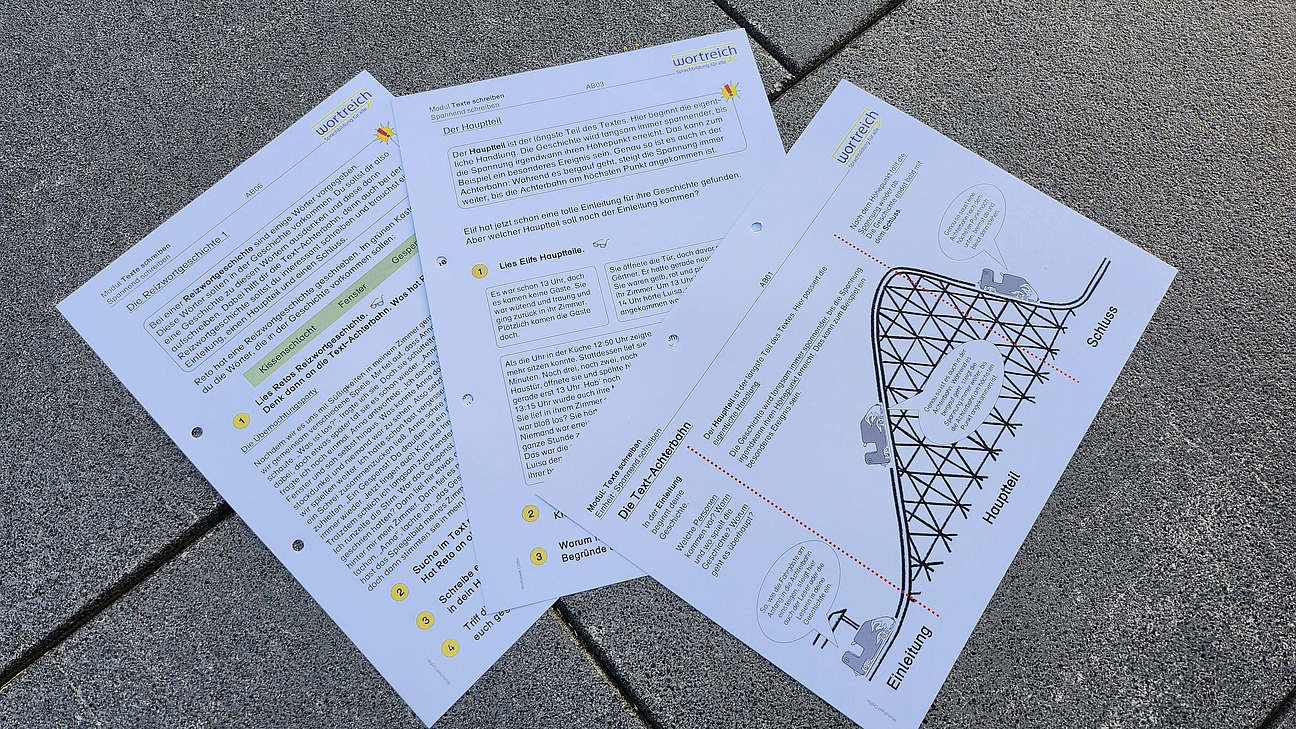

Es stellt eine besondere Herausforderung für viele Schüler*innen dar, eine eigene Geschichte mit den Elementen „Einleitung“, „Hauptteil“ und „Schluss“ zu verfassen und dabei nicht, wie so häufig geschehen, mit der sprichwörtlichen Tür ins Haus zu fallen, sondern den Spannungsbogen kontinuierlich aufzubauen. Um den Schüler*innen dies zu erleichtern, wurde ein Übungsmaterial entwickelt, das zur Veranschaulichung des Textaufbaus mit dem Bild einer Achterbahn arbeitet. In der Einleitung beginnt die Geschichte; wie die Fahrgäste in die Achterbahn steigen die Leser*innen in die Geschichte ein. Im Hauptteil geschieht dann die eigentliche Handlung, die immer spannender wird, bis die Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Dies kann beispielsweise durch ein besonderes Ereignis geschehen. So ist es auch in der Achterbahn: Während es bergauf geht, steigt die Spannung immer weiter an, bis die Achterbahn ihren höchsten Punkt erreicht. Im Anschluss daran fällt die Spannung wieder ab und die Geschichte endet mit dem Schluss. So ist es auch in der Achterbahn, die nach dem höchsten Punkt nach unten saust, langsam bremst und schließlich ganz stehenbleibt. Dieses Bild wurde für die Schüler*innen nicht nur auf einem Arbeitsblatt, sondern auch auf einem großen Plakat festgehalten, das durch einen beweglichen Achterbahn-Wagen ergänzt wird. So können die Lehrkräfte den Wagen immer in dem Abschnitt der Geschichte platzieren, um den es in der jeweiligen Stunde geht. Neben dieser Visualisierung enthält das Übungsmaterial außerdem Aufgaben zu den einzelnen Textabschnitten, bei denen es zunächst um die Auswahl gelungener Einleitungen, Hauptteile und Schlüsse geht, anschließend die einzelnen Textabschnitte selbst verfasst werden sollen und das schließlich im eigenen Verfassen einer Reizwortgeschichte mündet. Nach dem Baukastenprinzip wird das Material somit immer anspruchsvoller und erfordert im Verlauf immer mehr eigene Textproduktion.

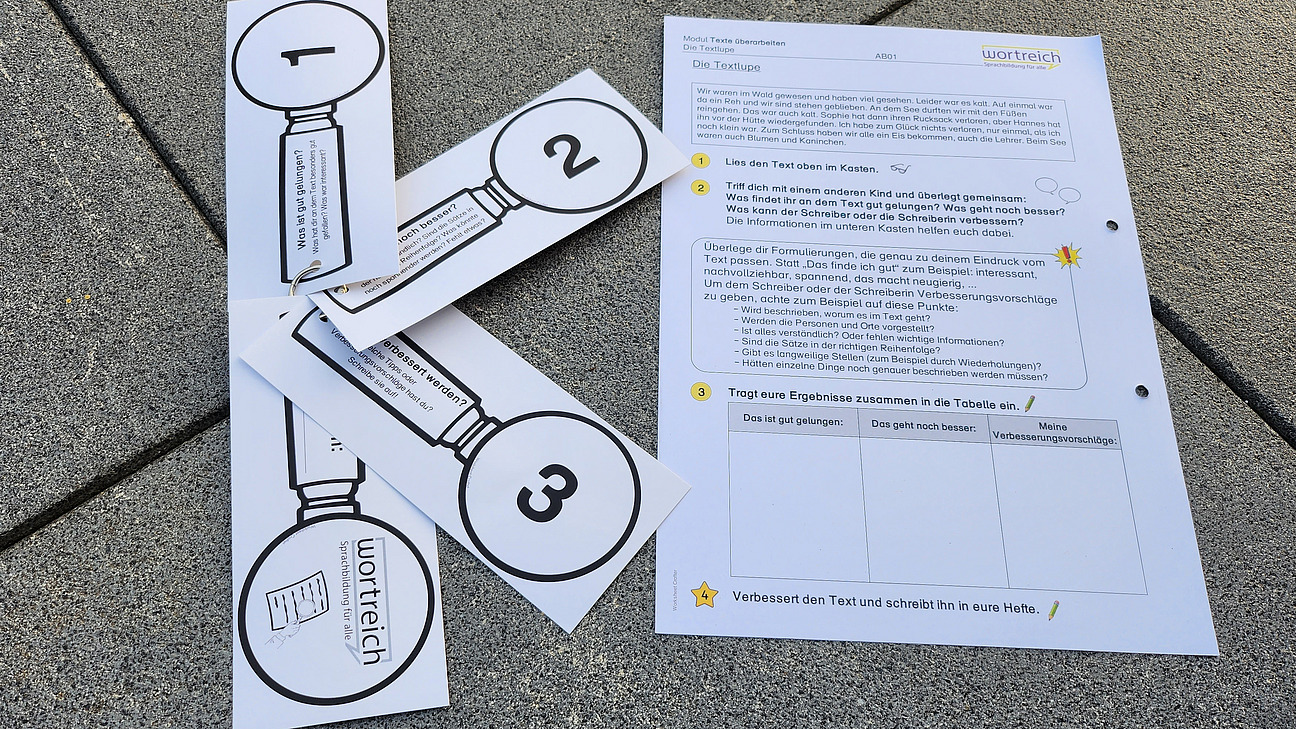

Nachdem eigene Texte zunächst geplant und anschließend verfasst wurden, gerät das Überarbeiten der Texte häufig in den Hintergrund, obwohl es von besonderer Bedeutung ist. Aus diesem Grund wurde ein Übungsmaterial entwickelt, das sich zunächst mit den Textsorten „Bericht“ und „Sachtext“ beschäftigt. Hier werden die Schüler*innen mit Negativbeispielen dieser Textsorten konfrontiert, erarbeiten die Schwachstellen und überarbeiten die Texte dann so, dass sie den Anforderungen an die jeweilige Textform gerecht werden. Dabei sollen zum Beispiel persönliche Meinungen aus einem Bericht oder Fehlinformationen aus einem Sachtext gestrichen werden. Über dieses textsortenspezifische Material hinaus wurde für die Schüler*innen auch eine sogenannte „Textlupe“ erstellt. Der Ansatz ist bereits aus der Fachliteratur bekannt: Mithilfe der Textlupe können sich die Schüler*innen gezielt Rückmeldungen zu ihren Texten geben und gehen dabei sowohl auf bereits gelungene als auch auf noch verbesserungswürdige Aspekte der Texte ein und formulieren anschließend konkrete Tipps, mithilfe derer ihre Mitschüler*innen die Texte überarbeiten können. Hierbei wird keine bestimmte Textsorte angesprochen. Stattdessen geht es um den grundsätzlichen Eindruck, den eine Geschichte hinterlässt, was die Textlupe universell einsetzbar macht. Zur Visualisierung und Orientierung wurden die einzelnen Schritte der Textlupe auf einem Fächer festgehalten, den die Schüler*innen verwenden können, wenn sie mit dieser Methode arbeiten.

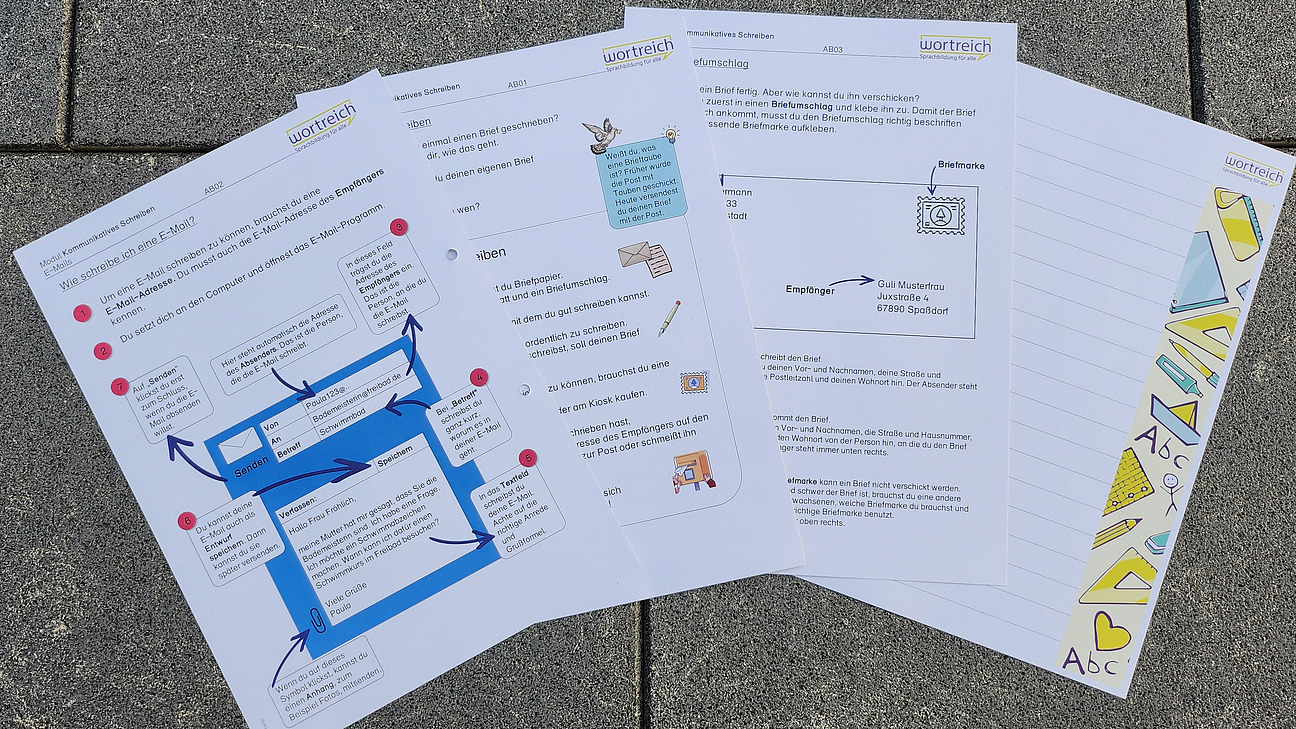

Einen persönlichen Brief oder auch nur eine Postkarte zu schreiben, ist in der Lebenswelt heutiger Schüler*innen kaum noch verankert und in der Regel haben die Kinder keinerlei Vorerfahrungen mit dieser Kulturtechnik gemacht. Die elektronische Form eines Briefes, die E-Mail, ist ihnen eher bekannt, jedoch gilt es auch hier, einige Aspekte zu beachten, die den Schüler*innen nicht unbedingt geläufig sind. Das adressatengerechte Verfassen eines persönlichen Briefes bzw. einer E-Mail unter Einhaltung formaler Kriterien ist in den Kernlehrplänen für das Fach Deutsch an Grundschulen als Kompetenz formuliert. Für einen Brief bedeutet dies, dass neben Ort und Datum eine Anrede, eine Einleitung, ein Brieftext, ein Schlusssatz und eine Grußformel vorhanden sein müssen und der Umschlag alle notwendigen Angaben für die korrekte Zustellung enthält. Bei der E-Mail kommen dann die Besonderheiten der E-Mail-Adressen, des Betreffs und eines Anhangs hinzu, die ebenfalls zu beachten sind. Das wortreich-Material erklärt den Aufbau eines Briefs bzw. einer E-Mail und greift weitere wichtige Aspekte auf, die beim Verfassen zu beachten sind. Außerdem ist im Material auch ein Bogen Briefpapier enthalten, der genutzt werden kann, um das Gelernte direkt in die Tat umzusetzen. Wie wäre es beispielsweise mit einer Briefpatnerschaft mit einer anderen Schule?