Workshops

5. Mai 2022

Das Beherrschen der Rechtschreibung ist nicht nur ein elementarer Grundstein für die Entwicklung sprachlicher Kompetenzen, sondern bereitet oft auch in der Vermittlung Schwierigkeiten. Aus diesem Grund fand am 5. Mai 2022 ein Workshop zum Thema "Rechtschreibstrategien" statt, der von Frau Prof. Noack mit Lehrkräften der beteiligten Projektschulen durchgeführt wurde.

Auch im Rahmen des wortreich-Projektes kam im Austausch mit den Lehrkräften immer wieder das Problem zur Sprache, den Schülerinnen und Schülern eine zufriedenstellende Rechtschreibstrategie vermitteln zu können. So ist auch die in Grundschulen gängige FRESCH-Methode ("Freiburger Rechtschreibschule") nicht immer zielführend, da sie voraussetzt, dass die Schülerinnen und Schüler auf die richtigen Formen zurückgreifen können.

Der Workshop befasste sich darum mit alternativen Strategien jenseits der FRESCH-Methode, deren Basis die folgenden Komponenten bilden: 1. Einsichten in den Bau der Schriftsprache vermitteln; 2. Reflektiertes Musterlernen; 3. Leserorientierung; 4. Üben und festigen. Dabei ist es ein grundlegender Gedanke, dass Schülerinnen und Schüler sprachstrukturelle Zusammenhänge erkennen und durchdringen können.

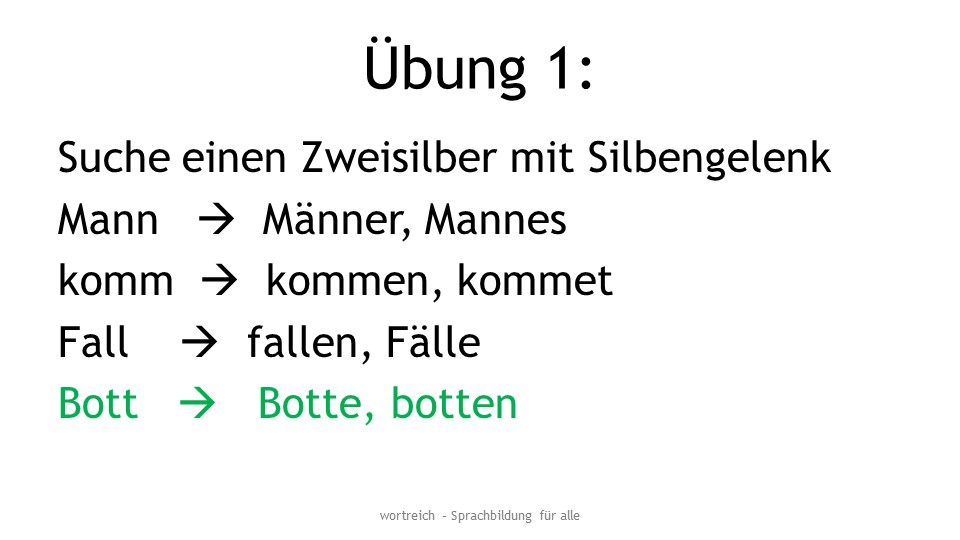

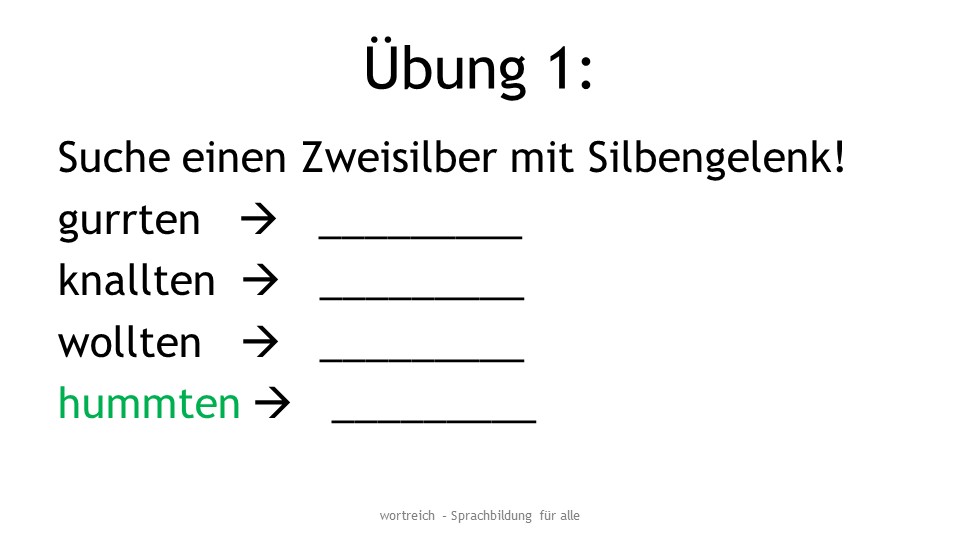

Frau Prof. Noack erläuterte diese Strategien anhand beispielhafter Übungen:

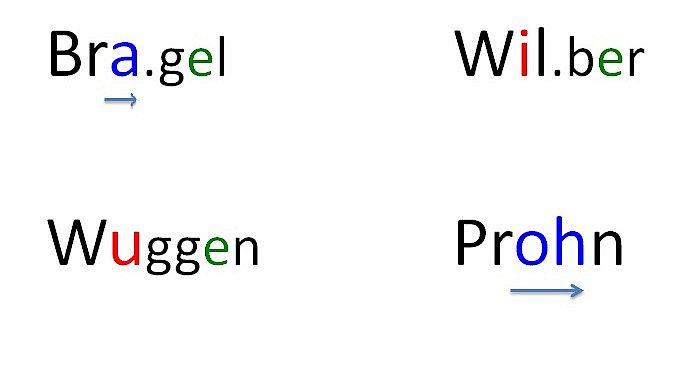

- So kann die richtige Schreibweise doppelter Konsonanten etwa über die Bildung von trochäischen Zweisilbern gelingen, wobei dies auch über unsinnige Wörter erfolgen kann (Übungskarten 1).

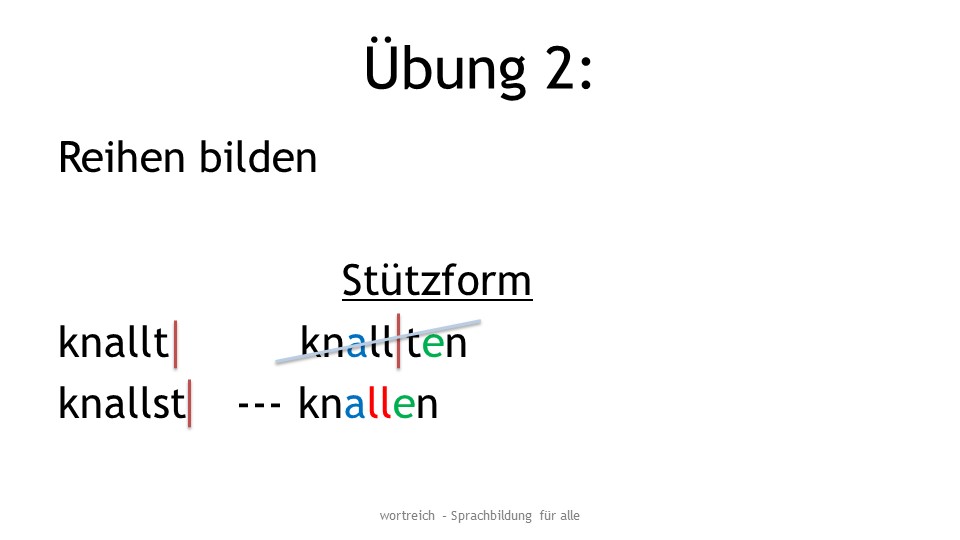

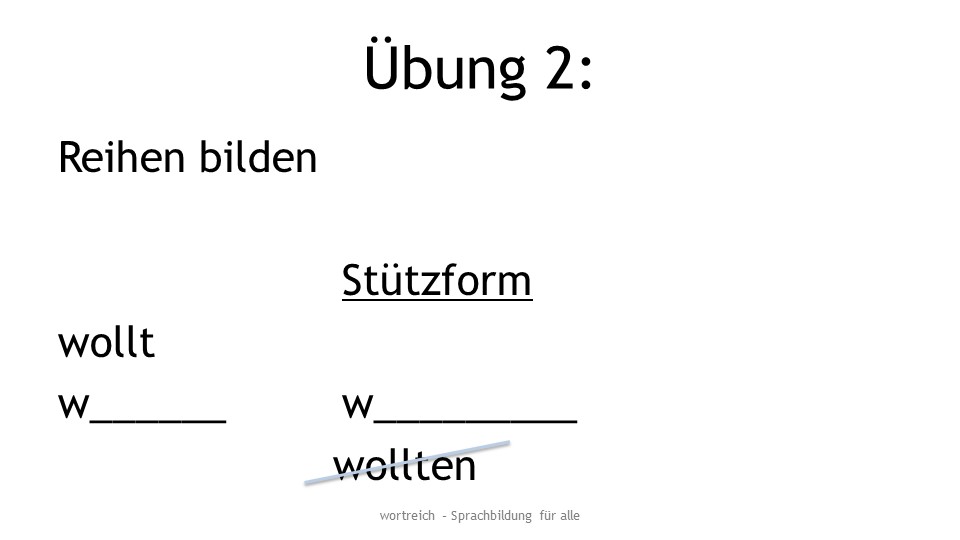

- Durch Reihenbildung können die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass der Doppelkonsonant beim Flektieren des Wortes weitergegeben wird (Übungskarten 2).

- Auch das Einüben gleicher, wiederkehrender Muster bietet eine Hilfestellung, die durch farbliche Akzentuierung noch verstärkt wird (Musterlernen).

- Ein Perspektivwechsel eröffnet den Schülerinnen und Schülern schließlich die Möglichkeit, sich in die Rolle der Leserin/des Lesers zu versetzen. Dabei wird deutlich, dass zunächst gleich klingende Wörter eine ganz andere Bedeutung tragen, sobald sie anders geschrieben werden. Dass eine falsche Rechtschreibung dabei zur Verwirrung oder zu falschen, mitunter unsinnigen Kontexten führen kann, zeigte Frau Prof. Noack an eindrücklichen Beispielen: Tauben, die sich im Auto angurten oder ein Hütchen, das plötzliche anstatt eines Hüttchens im Wald steht (Abbildung Taube).

Das Thema Rechtschreibung ist auch Bestandteil der erarbeiteten wortreich-Materialien, so dass die Lehrkräfte die vorgestellten Rechtschreibstrategien in ihrer Unterrichtspraxis umsetzen und erproben können.

27. April 2021

Am 27. April fand ein virtueller Workshop zum Thema "Lesestrategien" statt, an dem Lehrkräfte aller Projektschulen teilnahmen. Durchgeführt wurde er von Swantje Kröger, die sich im Rahmen ihres 2. Staatsexamens intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat.

Welche Dringlichkeit dieses Thema hat, wurde auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse aktueller Studien sichtbar, die Frau Prof. Noack einführend vorstellte: So zeigt eine PISA-Studie von 2018, dass sich die deutschen 15-jährigen Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich zwar am besten mit Lesestrategien auskennen, diese überwiegend aber nicht effizient für sich anwenden können.

Texte selbstständig erschließen zu können, ist eine Fähigkeit, die auch fächerübergreifend elementar ist. Die Teilnehmer*innen berichteten aus ihrer Praxiserfahrung, dass besonders Sachtexte immer wieder eine besondere Schwierigkeit darstellen. Doch nicht nur im Kontext des Unterrichtes, auch im Alltag werden die Schülerinnen und Schüler immer wieder vor die Herausforderungen gestellt, Geschriebenes lesen und verstehen zu können. Die Stärkung von Lesekompetenzen erfordert somit eine differenzierte Methode, die auch ganz unterschiedliche Textsorten mitberücksichtigt.

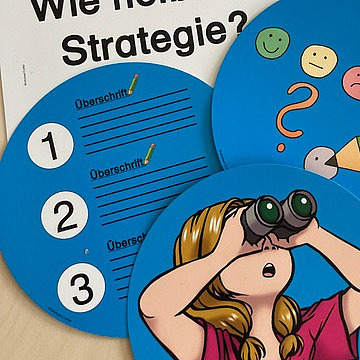

Frau Kröger vermittelte den Workshop-Teilnehmer*innen eine offene Herangehensweise, die 11 Lesestrategien bereitstellt und für die sie spezielle Materialien ausgearbeitet hat: Die einzelnen Lesestrategien werden als "Werkzeuge" verstanden und mit Symbolen bebildert für die Schülerinnen und Schüler greifbarer und verständlich. Mittels eines "Werkzeugkasten" können die einzelnen Werkzeuge immer wieder hervorgeholt oder abgelegt werden, so dass Lernfortschritte erkennbar werden und gleichzeitig immer die Möglichkeit der Wiederholung besteht. Der Einsatz einzelner Lesestrategien kann so kleinschrittig und ritualisiert erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler erlernen dadurch einen souveränen Umgang mit dem Einsatz ausgewählter Strategien. Für das selbstständige Arbeiten eignet sich besonders ein angefertigter Strategiefächer, den die Schülerinnen und Schüler in der Federmappe mit sich führen können.

Die vorgestellte Methode und die ausgearbeiteten Materialien fanden bei den Teilnehmer*innen großen Anklang. Alle Projektschulen werden die Strategien mit den bereitgestellten Materialien in ihren Unterricht integrieren und erproben. Insgesamt bot der Workshop viel Raum für Austausch und Beispiele der praktischen Umsetzung. Besonders eindrücklich war die eigene Erprobung einzelner Lesestrategien an einem deutschsprachigen Fachtext, der für Laien absolut unverständlich ist. Die Teilnehmer*innen berichteten, dass sie das Nichtverstehen des Textes als frustrierend empfunden haben und sich dadurch gut in die betroffenen Schülerinnen und Schüler hineinversetzen können. Dies zeigte noch einmal wie wichtig eine Sensibilisierung für das Thema und ein ausdifferenzierter Umgang damit über die Fächergrenzen hinaus ist.

30. Juni 2020

Das wortreich-Team um Frau Prof. Noack lud am 30. Juni 2020 zum ersten Online-Workshop im Rahmen des wortreich-Projekts ein. Die Leitfrage der Veranstaltung lautete: "Bildungssprache und fachliches Lernen - Wie gelingt ein sprachsensibler Unterricht?" Über 30 Teilnehmende folgten der Einladung am Dienstagabend.

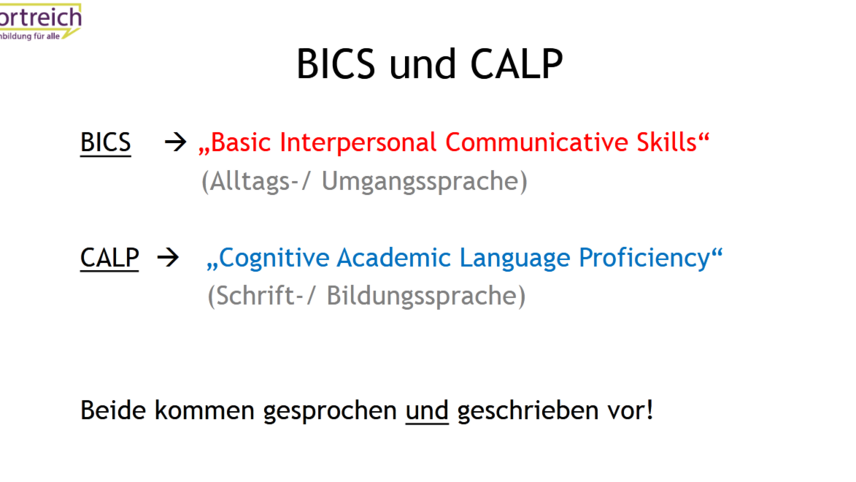

Zunächst führte Frau Noack in die Anforderungen der Bildungssprache ein. Anhand der Beschreibungen von BICS und CALP, welche auf den kanadischen Wissenschaftler Jim Cummins zurückgehen, brachte sie den Lehrkräften die Unterschiede zwischen Alltags- und Bildungssprache näher. Bezogen auf den Unterricht müssen die Besonderheiten der jeweiligen (Fach-)Bildungssprache in allen Fächern erkannt und beachtet werden. Lehrkräfte müssen für die sprachlichen Hürden ihres Faches sensibilisiert und in die Lage versetzt werden, didaktisch sinnvolle Brücken für alle Schülerinnen und Schüler zu bauen. Sprachliche Herausforderungen werden dadurch abgebaut, damit alle Schülerinnen und Schüler den fachlichen Inhalten folgen können.

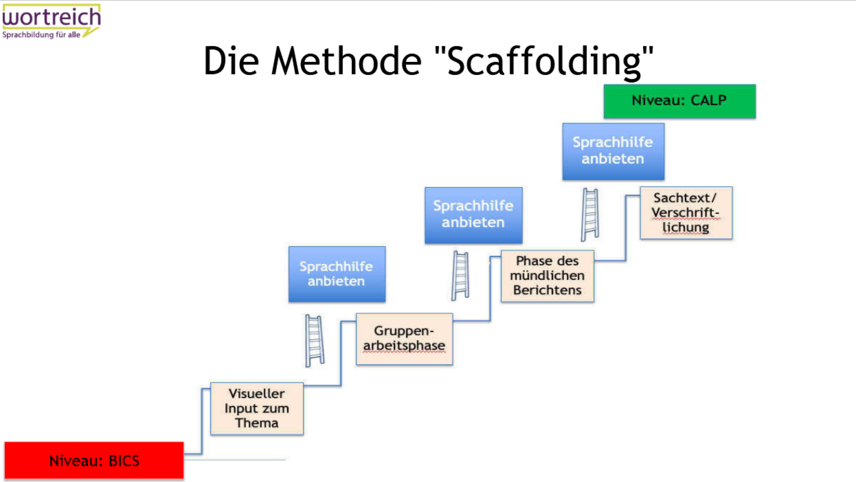

Eine Methode, um (Fach-)Unterricht sprachsensibel zu gestalten, ist das sogenannte Scaffolding nach Pauline Gibbons. Die wortreich-Mitarbeiterin Anna Kurtz stellte diese aus der pädagogisch-psychologischen Lernforschung kommende Methode anhand praktischer Beispiele vor. Den Lernenden wird beim Scaffolding (von engl. scaffold „Gerüst“) eine Art sprachliches Gerüst angeboten. Die sprachlichen Hilfestellungen unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, fachliche Inhalte erarbeiten und versprachlichen zu können. Mit fortschreitendem Lernerfolg werden die Hilfestellungen nach und nach wieder abgebaut.

Sprachsensibler Unterricht ist für alle Schulfächer relevant. Die inhaltlichen Anforderungen der einzelnen Fächer steigen von Schuljahr zu Schuljahr an. Daher wird das wortreich-Team im kommenden Schuljahr weitere (Online-)Workshops rund um das Thema sprachsensibler Fachunterricht anbieten. Dabei wird es auch um die Vertiefung der hier skizzierten Methode anhand von vielfältigen Praxisbezügen gehen. Gemeinsam werden wir so sprachliche Hürden ab- und sprachliche Kompetenzen aufbauen, nach dem Motto: Sprache ist nicht alles, aber ohne Sprache ist alles nichts!

2. September 2019

Als Fortsetzung des Workshops aus dem Frühjahr fand am 2. September 2019 eine weitere Veranstaltung für die Lehrkräfte aus den Projektschulen statt. An der Uni Osnabrück begrüßte Frau Prof. Noack die Teilnehmenden und führte sie in das Thema Groß- und Kleinschreibung ein.

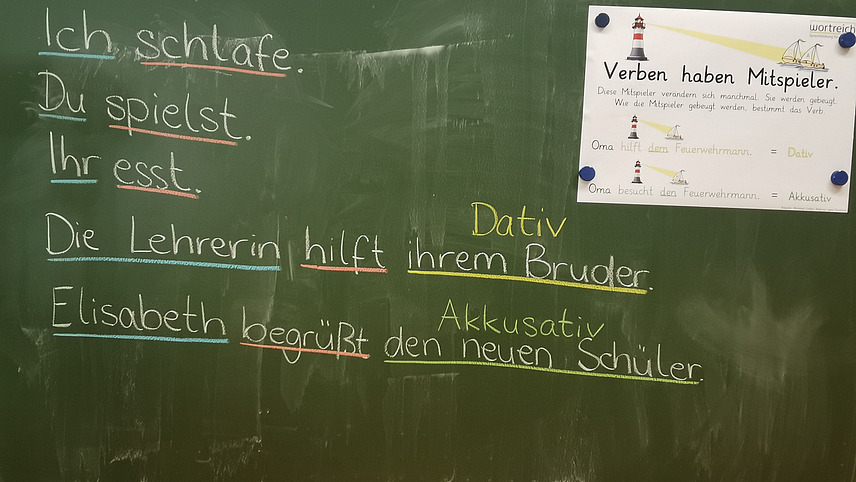

Die Auswertungen der im Rahmen des Projekts erhobenen Daten zeigen bereits, dass selbst schwächere Schülerinnen und Schüler durch gezielte Förderung Strukturen erlernen, die stärkere Schülerinnen und Schüler noch nicht können. Auf Basis entsprechender Beispiele sowie der Auswertung der zum Schuljahresende 2018/19 erhobenen Schriftproben führte Frau Noack durch den Workshop, in dem sich Theoriephasen und praktische Übungseinheiten sinnvoll ergänzten. Inhaltlich ging es neben der Konstantschreibung um einen alternativen Ansatz zur Vermittlung der satzinternen Großschreibung.

Im Gegensatz zum traditionellen wortartbezogenen Ansatz, nach dem Wörter, die der Wortart "Nomen" angehören, groß zu schreiben sind, wird die Großschreibung bei dem alternativen Ansatz über die Phrasenstruktur im Satz erklärt: Groß geschrieben wird der Kern eine Nominalgruppe.

Bei diesem Ansatz werden von Anfang an auch Substantivierungen erfasst – was in der traditionellen Didaktik zeitlich später durch eine Ausweitung der Regeln neu gelernt werden muss. Erfahrungsgemäß tun sich viele Schülerinnen und Schüler schwer damit, die Großschreibung auf andere Wortarten als Nomen zu übertragen. Methodisch lernen die Schülerinnen und Schüler mit der Erweiterungsprobe ein operationales Verfahren kennen, mit dem sie den Kern der Nominalgruppe entdecken können. Durch zeilenweises Hinzufügen eines Adjektivattributs wird das großzuschreibende Wort jeweils eine Stelle nach rechts gerückt:

der Baum

der große Baum

der große, grüne Baum

der große, grüne, schöne Baum

das Gelb

das helle Gelb

das helle leuchtende Gelb

usw.

Für die Umsetzung im schulischen Alltag erhielten die Lehrkräfte im Nachgang Materialien. Diese werden in den nächsten Wochen im Unterricht erprobt und die Erfahrungen aus der Praxis an die Projektleitung zurückgemeldet. Das Team der Universität wird auf Basis der Rückmeldungen die Materialien optimieren. So entsteht ein regen Austausch zwischen Theorie und Praxis mit dem Ziel, alle Schülerinnen und Schüler im Sinne des Projekts "wortreich - Sprachbildung für alle" bestmöglich zu fördern und zu fordern.

19. März 2019

Am Dienstag, 19.03.2019, fand in der Grundschule Haste eine Fortbildung für Lehrkräfte der Projektschulen statt. Projektleiterin Frau Prof. Noack legte dabei den Fokus auf die für deutsche Wörter typischen Betonungs- und Silbenmuster.

Lesen und Schreiben zu lernen gelingt längst nicht allen Kindern gleichermaßen, ist aber eine der zentralen Voraussetzungen für den Bildungsprozess. Erfahrungen zeigen, dass traditionelle Materialien und Methoden einige Kinder überfordern, weil ihnen sprachliche Analysen abverlangt werden, die sie gar nicht leisten können.

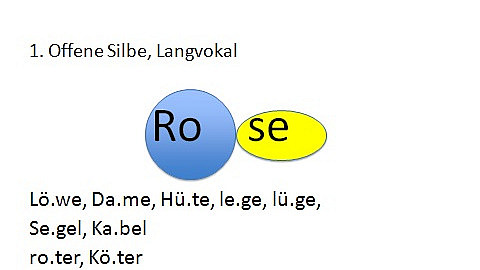

Die Aufmerksamkeit der anwesenden Lehrkräfte aus den vier Projektschulen weckte Frau Noack mit einer Einstiegsübung zu betonten/unbetonten Silben. Schnell wurde deutlich, dass die deutsche Sprache besondere Herausforderungen mit sich bringt. Herausforderungen, denen in vielen Unterrichtsmaterialien nicht genügend Rechnung getragen wird. Anhand von Beispielen zu typischen Betonungsmustern in deutschen Wörtern (Trochäus: Zweisilber mit betonter erster und unbetonter zweiter Silbe: Ka-bel, Wa-gen, mö-gen) sensibilisierte Frau Noack die Teilnehmenden auch für typische "Fallstricke", die sich in fast allen Fibellehrwerken finden. Viel zu oft würden Schülerinnen und Schüler in die Irre geführt, in dem der Anschein erweckt werde, deutsche Wörter seien lautgetreu ("Schreib wie du sprichst!").

Als Gast mit reichlich Praxiserfahrung war Frau Winkler anwesend. Die ehemalige Lehrerin hat an der von Frau Prof. Röber entwickelten sog. Häusermethode mitgearbeitet und diese im Unterricht erprobt. Zentrales Element dieser Methode ist ein systematischer Schriftspracherwerb über die o.a. typische Betonungs- und Silbenmuster. Frau Winkler bereicherte mit ihren Beispielen aus dem Schulalltag den Vortrag und einige Lehrkräfte dürften sich an Erlebnisse aus dem eigenen Unterricht erinnert fühlen.

Schließlich gab Frau Noack den Teilnehmenden erste Alternativen an die Hand, die im Unterricht einfach zu handhaben sind. Im Zentrum auch hier der "normale" Aufbau deutscher Wörter, mit seinen typischen Betonungs- und Silbenmustern, sowie entsprechende Materialien und Übungsmöglichkeiten. Diese werden nun im Rahmen des Projekts "wortreich - Sprachbildung für alle!" weiterentwickelt und in der Praxis erprobt. Dabei haben alle Beteiligten stets das Ziel vor Augen, alle Schülerinnen und Schüler nach ihren eigenen Bedürfnissen zu fordern und zu fördern, damit am Ende der Grundschulzeit der Übergang in Klasse fünf gelingt.

13. November 2018

Im Rahmen unseres Projekts "wortreich – Sprachbildung für alle" fand am Dienstag, 13. November 2018, ein interner Graphomotorik-Workshop in der Drei-Religionen-Schule, Johannisgrundschule, statt. Die Leitung oblag der Ergotherapeutin und integrativen Lerntherapeutin Anke Stade.

Sie vermittelte den Teilnehmenden, wie graphomotorische Schwierigkeiten bei Grundschulkindern aufgedeckt werden können. Im Anschluss erläuterte sie, wie man graphomotorische Fähigkeiten gezielt fördern kann. Dabei wies Frau Stade darauf hin, dass die grundlegenden Entwicklungsschritte hin zu einer guten Schreibmotorik bereits in der Kindertagesstätte gelegt werden. Wenn frühzeitig an der Hand- und Fingerbeweglichkeit gearbeitet werde, gelinge die Stifthaltung für den Schreibunterricht in der Schule viel leichter. Der Fokus der Schülerinnen und Schüler könne dann wirklich auf dem Erlernen von Buchstaben und Ziffern liegen. Die Aufmerksamkeit müsse nicht mehr auf einer korrekten Stifthaltung beziehungsweise eines gelingenden Schreibvorgangs liegen.

Frau Stade ließ die Teilnehmenden verschiedene Übungen selbst durchführen, die einfach in den (Schul-)Alltag integriert werden können. Auch wies sie darauf hin, dass häufig anfängliche motorische Schwierigkeiten beim Schreiben mit einfachen Ansätzen zu beheben sind. Therapiebedürftig sei generell nur ein kleiner Anteil der Schülerinnen und Schüler. Wichtig sei es daher, die Lehrkräfte und bereits im Vorfeld die Erzieherinnen und Erzieher darüber in Kenntnis zu setzen. Denn mit den notwendigen Diagnoseverfahren zum Erkennen von wirklichen Problemen und mit angemessenen Methoden lassen sich graphomotorische Hindernisse leicht überwinden.

Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, eigene Erfahrungen aus der täglichen Praxis einzubringen. Jede/r konnte von Beispielen berichten, wie sie von Frau Stade angeführt wurden.

Ein gelungener Workshop, in dem Theorie und Praxis sprichwörtlich Hand in Hand gingen.