Studienaufbau

Wie ist das Studium aufgebaut?

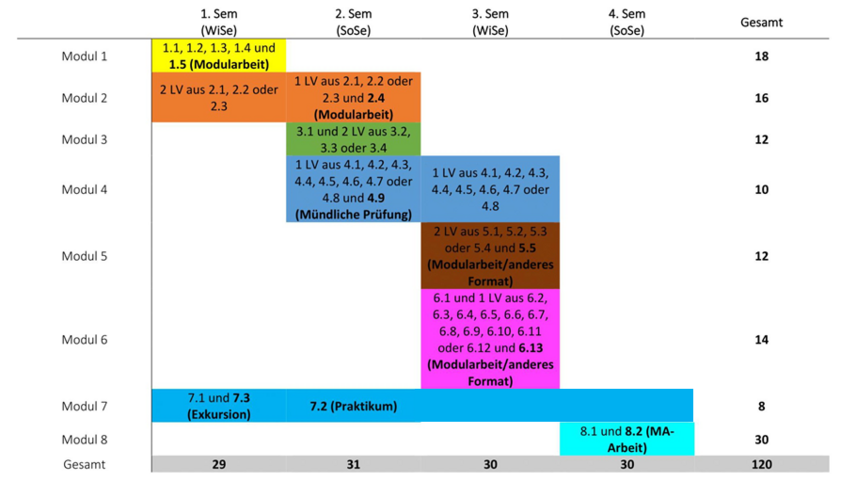

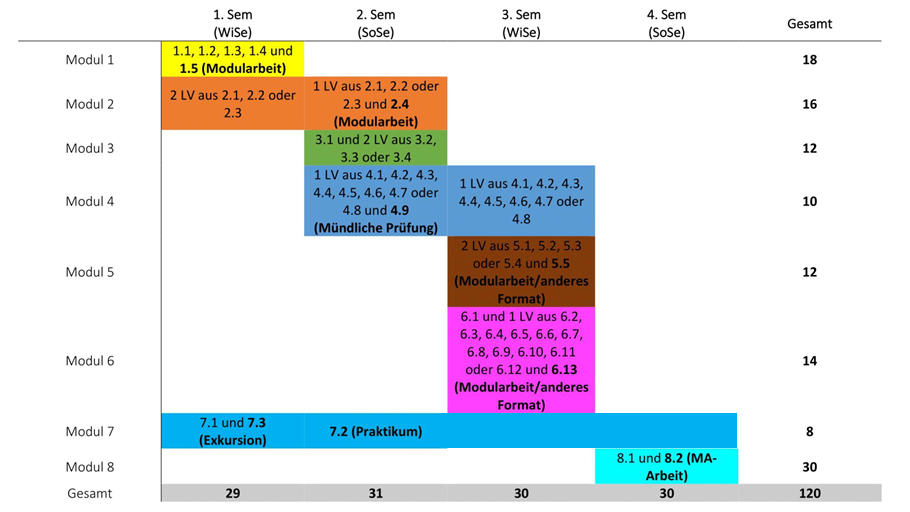

Der IMIB-Studiengang ist auf zwei Jahre (vier Semester) ausgelegt und beginnt im Wintersemester. In den ersten beiden Semestern erwerben Studierende unterschiedliche disziplinäre und transdisziplinäre Grundlagen der Migrationsforschung sowie Methodenkenntnisse, die sie im Studienverlauf durch Wahlmodule vertiefen. Im letzten Semester verfassen sie ihre Masterarbeit und werden dabei durch ein Forschungskolloquium unterstützt. Neben dem Lehrprogramm, absolvieren Studierende ein Praktikum und eine Exkursion, um Erfahrungen und Kenntnisse in der Praxis zu erwerben.

Wir freuen uns auch, wenn Sie sich proaktiv in die Gestaltung Ihres Studiums einbringen: So gibt es die Möglichkeit mit anderen Studierenden ein Seminar mit eigener Themensetzung zu initiieren und durchzuführen, Sie können Exkursionen vorschlagen und die Modulabschlussarbeiten sind nicht ausschließlich klassische Hausarbeiten, sondern Sie können auch andere Formate realisieren (z.B. ein Radiofeature, einen Beitrag zu einer Ausstellung oder digitale Formate wie einen Beitrag zu einem Wissenschaftsblog).

Studienverlauf

Modul 1: Einführung in die Migrationsforschung: Sozial-, geschichts- und rechtswissenschaftliche Grundlagen

Modul 2: Einführung in die Migrationsforschung: Sprache, Raum und Bildung

Modul 3: Methoden und Methodologien in der Migrationsforschung

Modul 4: Diversität in Migrationsgesellschaften

Modul 5: Migrationsregime

Modul 6: Empirisches Forschungsprojekt sowie freier Wahlbereich

Modul 7: Migrationsforschung: Transfer und Dialog (Ringvorlesung,Praktikum, Exkursion)

Modul 8: Masterarbeit

Ausführliche Informationen zu den Inhalten sowie Hinweise zur Studienverlaufsplanung, Anrechnungsfragen und der Masterarbeit finden Sie unter Informationen für Studierende.

Exkursion und Seminare

Bei Exkursionen und Seminaren können IMIB Studierende sich einbringen und eigene Schwerpunkte setzen. Ein Beispiel hierfür dokumentiert die Exkursion zur Ausstellung "Migrantischer Widerstand im Hamburg der 1990er Jahre", die IMIB-Studierende im Jahr 2023 in Münster besucht und begleitet haben.

"Migrantischer Widerstand im Hamburg der 1990er Jahre" - IMIB-Exkursion zur Ausstellung von Gürsel Yıldırım

Am 8. Juli 2023 wurde in Münster im Gazometer (mit dem Kulturverein B-Side) die Ausstellung "Migrantischer Widerstand im Hamburg der 1990er Jahre" von Gürsel Yıldırım (Hamburg) eröffnet.

IMIB-Studentin Kristina Veers hatte sie nach Münster geholt, die Exkursion angeregt und mit weiteren IMIB-Studierenden die einführende Podiumsdiskussion "Migrantischer Widerstand. Gestern. Heute. Morgen" gestaltet.

Die Ausstellung "Migrantischer Widerstand im Hamburg der 1990er Jahre", gesammelt und kuratiert vom Hamburger Soziologen und Aktivisten Gürsel Yıldırım, besteht aus zwölf thematischen Wandzeitungen. Sie erinnern an Formen und Anlässe von migrantischem Widerstand. Sie erzählen von Protesten gegen die rassistischen Brandanschläge und Morde in Mölln (1992), Solingen (1993) und Lübeck (1996), von Aktionen und Organisierungen migrantischer Jugendlicher, etwa in der Antifa Gençlik, von migrantischen Zeitschriften, von langdauernden Kämpfen um Umbenennungen von öffentlichen Plätzen, von der Solidarität mit Geflüchteten und von Antirassismus z.B. im Fußballstadion. „Es geht um die aktiv widerständigen Menschen, die auf den Straßen um ihren gerechtfertigten Platz in der deutschen Geschichte gerungen haben – als politische Subjekte in Bezug auf ihre realen Verhältnisse und nicht als Objekte von Begierden, etwa der Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft“, so Ausstellungsmacher Gürsel Yıldırım.

Die Ausstellung zeigt eindrücklich, dass Aktions- und Protestformen, die heute verbreitet sind und einigen Beobachter:innen als 'neu' gelten, bereits in den 1980er Jahren praktiziert wurden. Das betrifft Initiativen zu Straßenumbenennungen nach den Opfern rassistischer Anschläge und Morde ebenso wie Proteste Geflüchteter gegen "rassistische Sondergesetze" und Verschärfungen im Asylrecht im Zuge der heftigen Auseinandersetzungen um Asyl in den 1980er und 1990er Jahren. Einige der Orte und Initiativen sind heute Aktiven und der Öffentlichkeit unbekannt, an andere erinnern, manchmal versteckte, Gedenktafeln oder Veranstaltungen zu Jahrestagen.

Die Ausstellung stützt sich auf das umfangreiche Privatarchiv zu migrantischem Widerstand von Gürsel Yıldırım. Dieses Privatarchiv, das auch für die Recherche für studentische Abschlussarbeiten nutzbar ist, umfasst nicht nur Fotos von Demonstrationen, Besetzungen und Versammlungen der Aktivist*innen, sondern auch Flyer und Zeitungsartikel in deutscher, türkischer oder kurdischer Sprache. Die im Archiv einsehbaren zahlreichen selbstveröffentlichten migrantischen Zeitschriften - wie Kauderzanca, Haber, Basamak, inisiytif, Molotov oder Kulağikesik - sind Ausdruck der Kommunikation in der Zeit vor Internet und sozialen Medien. Migrantische Perspektiven waren in den deutschen Mainstreammedien kaum repräsentiert, „also machten sie ihre eigenen Medien“, so Gürsel Yıldırım.

Die Podiumsdiskussion "Migrantischer Widerstand. Gestern. Heute. Morgen" stellte die Frage nach den Kontinuitäten und Veränderungen migrantischer Kämpfe seit den 1990er Jahren. Es diskutierten Tariq von der Gruppe No Lager (Osnabrück), Kiri vom BIPoC-Referat des AStA der Universität Münster, Shouresh Shakibapour vom Verein für politische Flüchtlinge (Münster) und Gürsel Yıldırım (Hamburg). Moderiert wurde das Podium von Ayse Yilmaz, Studentin im Masterstudiengang IMIB.

Der Abend klang mit einem Konzert von "HOME HAS NO NAME - ত্র ান সংকটের রঙমহল" und Pizza aus.