Für ihre Erforschung hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) der Uni Osnabrück nun weitere Mittel bewilligt. „Kaum jemand hat es bemerkt, aber im Jahr 2019 ging eine kleine Erschütterung durch die Welt der Informatik-Forschung", sagt Prof. Dr. Olaf Spinczyk, Leiter der Arbeitsgruppe Eingebettete Softwaresysteme an der Universität Osnabrück. Der Prozessorhersteller Intel führte Speichermodule ein, die ihre Inhalte beim Abschalten nicht verlieren. Auch wenn die Module zunächst nur für Server verfügbar waren, konnte man sich durchaus Laptops vorstellen, die auf dieser Basis endlos ohne Stromverbrauch im Standby-Zustand verharren können und blitzschnell wieder anlaufen, da der Speicherinhalt beim Neustart noch vorhanden ist.

In der Wissenschaft beflügelte das die Fantasie: Braucht man damit überhaupt noch Festplatten/SSDs und Dateien? Was sind die Nachteile gegenüber herkömmlichem Speicher?

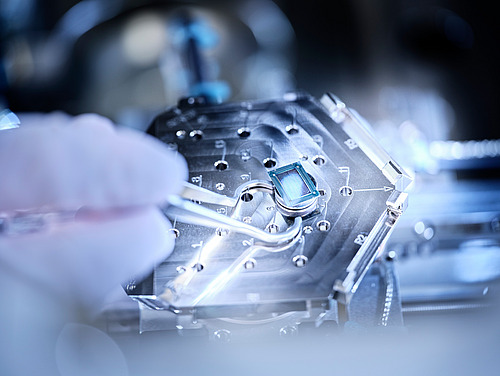

Darüber hinaus brachte das französische Start-up UPMEM eine Neuheit auf den Markt: Speichermodule, die auch rechnen können. In die Chips sind hunderte kleine Prozessoren eingebaut, die Daten parallel verarbeiten. Der Speicher rechnet sozusagen selbst, was Anwendungen um den Faktor zehn bis hundert beschleunigen kann – andere Anwendungen wurden hingegen massiv ausgebremst. Doch wie wird entschieden, was klassische Prozessoren und was der Speicher rechnen soll?

Die Entwicklungen im Bereich Arbeitsspeicher waren so umfassend und rasant, dass Prof. Olaf Spinczyk Ende 2020 zusammen mit drei Kollegen und einer Kollegin aus unterschiedlichen Bereichen der Informatik der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) die Einrichtung eines Schwerpunktprogramms „Disruptive Hauptspeichertechnologien" vorschlug. Das deutschlandweite Programm geht aktuell in seine zweite dreijährige Förderperiode. Für jede Periode stellt die DFG rund 6,3 Millionen Euro zur Verfügung.

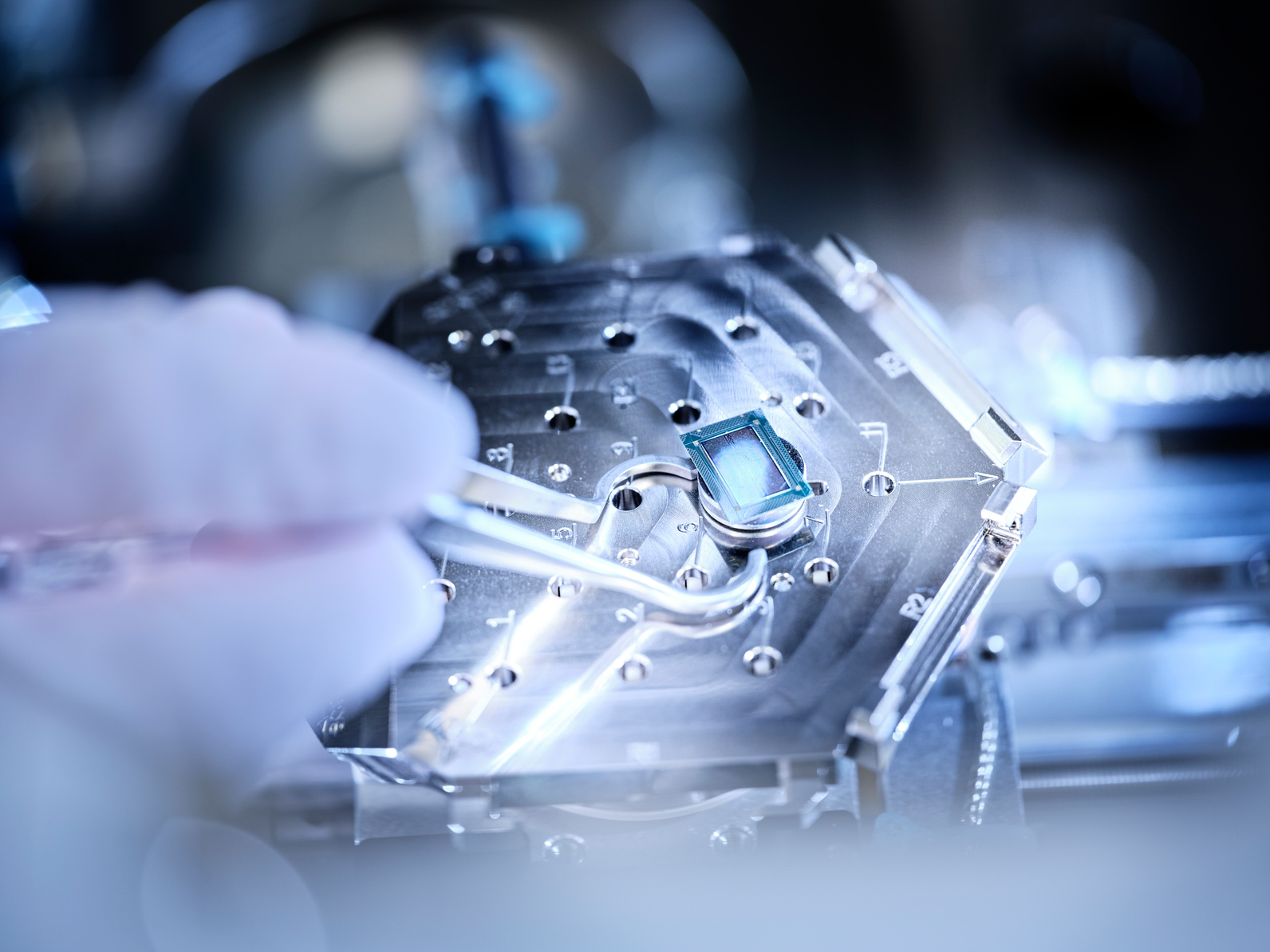

Wissenschaftlich koordiniert wird das Programm von Prof. Spinczyk an der Uni Osnabrück, wo auch eine zentrale Hardware-Plattform für die Experimente der 14 Forschungsprojekte aus ganz Deutschland betrieben wird.

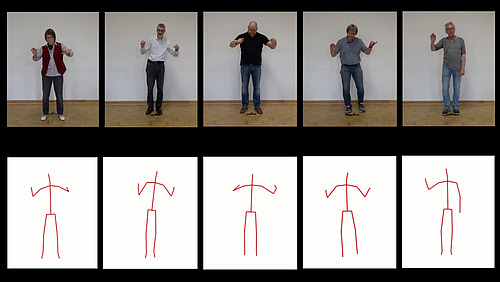

Im Teilprojekt SMAUG, das Spinczyk gemeinsam mit Dr. Birte Friesel leitet, geht es um die Frage, wie sich die Eigenschaften neuer Speichertechnologien kompakt, verständlich und hinreichend genau modellieren lassen. „Solche Modelle werden in der Zukunft eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung effizienter Systemsoftware sein, zum Beispiel für Betriebssysteme wie Android/iOS oder für Datenbanken, ohne die Social Media, Online Banking und vieles mehr nicht denkbar wären“, sagt Dr. Friesel.

Das Ziel besteht darin, die Modelle automatisiert zu erstellen und im Betrieb zu nutzen, um Anwendungen und Daten jederzeit mit genau den Speichertypen und Systemkomponenten zu verknüpfen, die das gewünschte Systemverhalten, zum Beispiel schnelle Reaktion oder Ausfallsicherheit, gewährleisten. In der zweiten Förderperiode wird der Ansatz an einem Forschungsbetriebssystem experimentell umgesetzt und bewertet.

Weitere Infos: https://spp2377.uos.de

Weitere Informationen für die Redaktionen:

Prof. Dr.-Ing Olaf Spinczyk, Universität Osnabrück

Institut für Informatik

olaf.spinczyk@uni-osnabrueck.de