Christoph Mauntel, zusammen mit Anja Rathmann-Lutz (Erfurt)

Verluste scheinen allgegenwärtig und werden auf zahlreichen Feldern konstatiert: Das Vertrauen in die Demokratie schwindet, ebenso wie die weltweite Biodiversität; kollektiv wie individuell wirksam sind Sorgen um den Verlust des Arbeitsplatzes, die öffentliche Sicherheit und die menschliche Handlungsmacht angesichts des Klimawandels.Verlust ist jedoch mehr als einfach nur das Verschwinden von Phänomenen, Dingen oder Gewissheiten – Verlust ist ein Verschwinden, das bemerkt und (zumeist negativ) bewertet wird und damit oft auch emotional wirksam ist.

Der Soziologe Andreas Reckwitz hat Verluste jüngst als „ Grundproblem der Moderne“ beschrieben. Aus historischer Sicht ist hier zu intervenieren: zwar mag die (Spät-)Moderne ihre spezielle Beziehung zu Verlusten haben, unbestreitbar ist aber auch, dass Verlust eine menschliche Grunderfahrung ist, die in allen Epochen beobachtbar ist. Der Umgang mit Verlusten, ihre Bewertung und Bewältigung ist dabei immer auch zeitlichem und kulturellem Wandel unterworfen, den es je spezifisch zu analysieren und zu historisieren gilt.

Die soziologischen Thesen von Andreas Reckwitz zu historisieren bedeutet auch, die Herausforderungen der Moderne nicht schon im Vorfeld als einzigartig und überwältigend zu verstehen, sondern ihnen historische Tiefenschärfe zu verleihen. Verlusterfahrungen und -ängste mögen eng mit dem Ende des modernen Fortschrittsdenkens verbunden sein, sind aber kein neues Phänomen für menschliche Gesellschaften.

_________________________________________

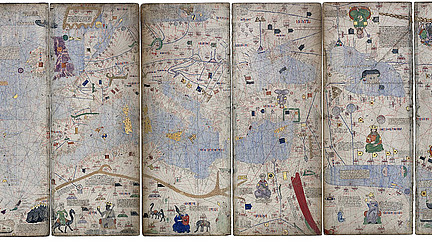

Am 22.-23. Mai 2025 fand eine Tagung in Wolfenbüttel statt. die darauf zielte, das bisher v.a. soziologisch konkreter gefasste Konzept des ‚Verlusts‘ auch für die geisteswissenschaftliche Forschung analytisch fruchtbar zu machen. Aktuell werden die Beiträge zur Publikation vorbereitet.

Programm der Tagung. Tagungsbericht