MOOSland

MOOSland – demonstriert, diskutiert, implementiert: der Weg zur großflächigen Umsetzung von Torfmoos-Paludikultur als nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung von Hochmoorböden

Projektdaten

MOOSland ist ein Modell- und Demonstrationsvorhaben, das den großflächigen Anbau von Torfmoosen auf wiedervernässten degradierten Hochmoorflächen untersucht. Torfmoos lässt sich als nachwachsender Rohstoff für den Ersatz von Torf, bspw. im Gartenbau, mit großem Plus für Klima und Wirtschaft produzieren.

In natürlichen Hochmooren wächst Torfmoos unter nährstoffarmen, nassen Bedingungen. Aktuell werden die meisten Hochmoore entwässert und als Grünland genutzt. Um die entstehenden Treibhausgasemissionen zu stoppen, müssen diese Moorflächen wiedervernässt werden. Torfmoos speichert in seinen Zellen Wasser – bis zur 30fachen Menge seines Eigengewichtes. Es liefert einen nachwachsenden Rohstoff mit ähnlichen Eigenschaften wie der aus ihm gebildete Torf, der bislang der wichtigste Rohstoff für Substrate im Gartenbau ist. Torfmoos-Biomasse ist deshalb als Torfersatz hervorragend geeignet und der landwirtschaftliche Anbau auf Moorflächen (Paludikultur) sinnvoll.

Dafür optimiert das Projekt zwei bereits bestehende Pilotflächen in den niedersächsischen Landkreisen Ammerland und Diepholz und erweitert diese noch um sieben Hektar. Das Projekt sieht vor, gemeinsam mit Stakeholdern die Hemmnisse und Lösungsansätze für die großflächige Umsetzung auch über die Pilotflächen hinaus zu erarbeiten. Um das Wissen aus dem Verbundvorhaben in die Fläche und an die Öffentlichkeit zu bringen, setzt das Projekt verstärkt auf Wissenstransfer. Hierzu erstellen wir neben Informationsmaterialien auch Lehrplaninhalte sowie eine Wanderausstellung. Unsere Erkenntnisse und Erfahrungen zu Torfmoos-Paludikultur werden wir auf Feldtagen auf unseren Testflächen erlebbar machen. Bei Interesse melden Sie sich bei uns.

01.10.2023 - 31.12.2032

Leitung der beiden Arbeitspakete „Wissenstransfer & Öffentlichkeitsarbeit“ und „Stakeholder Management und Transformationsprozess“

Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit (AP 6):

- zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer,

- Planung und Durchführung von Workshops und Konferenzen,

- Planung und Durchführung von Feldtagen und Führungen auf den Versuchsflächen,

- Erstellen von Lehrmaterial im Rahmen des “Torfmoos-Klassenzimmer” am EFMK,

- Entwickeln von Ausstellungsmodulen zu Paludikultur,

- Ausarbeitung eines Handbuches zu Torfmoos-Paludikultur,

- Identifizierung und Vernetzung von Bildungsakteuren zum Thema Moor,

- Netzwerkarbeit

Mitarbeiterinnen in AP6: Pia Müller, M.Sc. & Celestina Maria Machado da Costa (seit 01.01.2024) & Joana Kakarli (seit 01.04.2025)

Stakeholder Management und Transformationsprozess (AP5):

Ziel ist es, gemeinsam mit regionalen Akteuren aus den Landkreisen Diepholz und Ammerland herauszufinden, welche Nutzungsformen von Moor in Zukunft wünschenswert sind. Mit ihnen möchten wir zudem erarbeiten, auf welche Weisen eine Transformation der gängigen Landnutzungspraktiken möglich ist.

Hierfür führen wir einen partizipativen Prozess durch – wir gestalten also über geplante vier Jahre einen interaktiven Austausch gemeinsam mit regionalen Akteuren in beiden Modellregionen.

Mitarbeiterinnen in AP5: Dr. Larissa Koch und Ann Christin Kornelsen, M.Sc., Pia Müller, M.Sc.

Unterstützung durch: Landkreis Ammerland, Landkreis Diepholz.

2222MT010C

Gefördert von dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMELH) im Rahmen des „Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe“ und getragen durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)

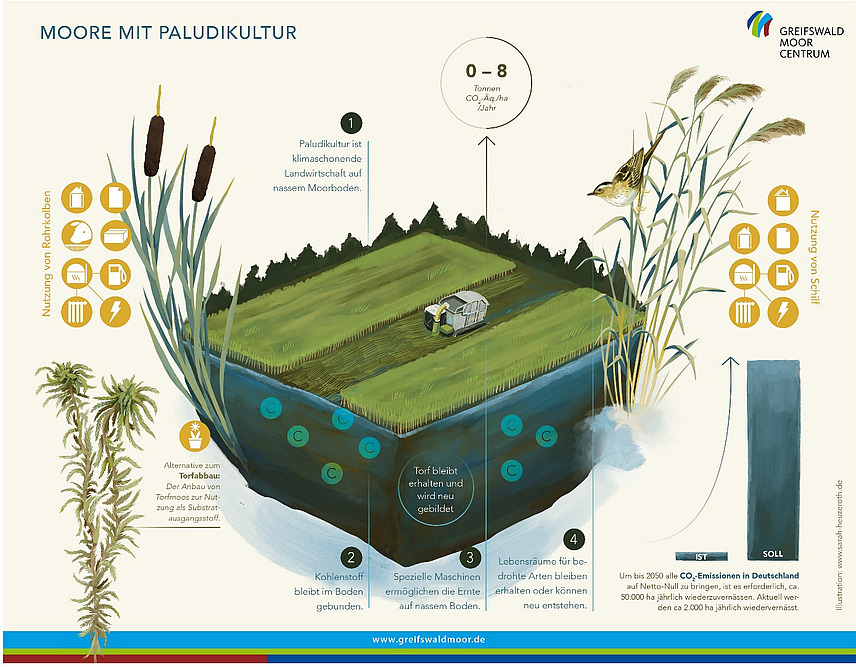

In der Grafik „Moore mit Paludikultur“ wird Paludikultur schematisch mit Hilfe eins 3D-Querschnittes dargestellt. Der in eher kalten und dunklen Naturtönen gezeichnete Querschnitt ist von weiteren Informationsgrafiken mit gelben Icons sowie kurzen Stichpunkten umgeben und auf einem hellen Hintergrund dargestellt. Auf der Oberfläche der dargestellten Querschnitt-Fläche wird Paludikultur betrieben. Paludikultur ist eine klimaschondene Landwirtschaft auf nassen Moorböden, wodurch nur 0 bis 8 Tonnen CO2-Äquvalent pro Hektar und Jahr ausgestoßen werden. Die Paludikultur-Anbaufläche wird als Ansammlung grüner, im Wind wehender Pflanzen dargestellt. Ein Teil der Pflanzen in der Mitte ist bereits durch eine weiße, große, landwirtschaftliche Maschine gemäht.

Ringsum vom Paludikultur-Querschnitt werden die möglichen Planzen zum Anbau auf Paludikultur-Flächen vorgestellt. Eine der Pflanzen ist das Schilf, in der Grafik rechts neben dem Querschnitt dargestellt. Diese ist eine Art hochwachsendes Süßgras mit hohlen, massiven Stängeln und kann eine Größe von über einem Meter erreichen. Die Blätter des Schilfs sind schmal linealisch, flach, vorne zugespitzt, können rund 60 Zentimeter lang werden und sind in der Vegetationsphase graugrün bis blaugrün gefärbt. Die Blüten befinden sich am oberen Wuchsende des Schilfs und stehen in rötlich-braunen Rispen mit glänzenden Ährchen, sind seidig behaart und werden etwa 45 Zentimeter lang. Schilf kann vielseitig eingesetzt werden. Eine entsprechende Information in der Grafik, dargestellt mit gelben Icons, gibt Hinweise auf die Nutzung von Schilf. Es kann demnach als Dämm- und Baustoff verwendet werden, als Papierersatz, zur Energiegewinnung in Biogasanlagen, als Biodiesel für Kraftfahrzeuge sowie zum heizen. In der Grafik des Schilfs befindet sich ein Moortypischer, im Schilf lebender Bewohner, die auffällig gezeichnete Rohrammer. Das abgebildete Rohrammer Weibchen hat einen hellen Kopf mit einer charakteristischen weißen Schnurrbartzeichnung. Der Bauch der Rohrammer ist hell, die Oberseite braun und beige mit dunklen Streifen.

Die zweite abgebildete Pflanze, links vom Paludikultur-Querschnitt, ist der Rohrkolben. Typisch für Rohrkolben sind lineale, meist grundständige Blätter. Sie stehen wechselständig am unbehaarten Stiel und sind streng zweizeilig angeordnet. Die Laubblätter der Pflanzen wachsen aufrecht und werden bis zu vier Meter lang. Zwischen dem Laub stehen braune Blütenstände in markanter Kolbenform. Diese sind meist kürzer als die Blattspitzen. Die Zeichnung von zwei Rohrkolben bildet diese in einem blau-grün ab, mit dem typisch braunen Kolben. Auch die Nutzung von Rohrkolben ist vielseitig und wird mit Hilfe von Icons symbolisch dargestellt. Rohrkolben kann ebenfalls als Dämmstoff verwendet werden sowie als Papierersatzstoff und zusätzlich auch für Kartonage. Über Biogasanlagen kann auch der Rohrkolben als Energie für Strom, Heizung und Kraftfahrzeuge verwendet werden. Zusätzlich kann Rohrkolben als Viehfutter, für zum Beispiel Schweine, verwendet werden.

Bei der dritten und letzten Pflanze handelt es sich um Torfmoose. Diese Pflanze ist unten links in der Grafik abgebildet. Der Haupteinsatz für Torfmoos, wieder mit einem Icon abgebildet, ist der Abbau von diesen zur Nutzung als Substratausgangsstoff als Alternative zu Torf. Ihr grünlich bis bräunliches Aussehen ist gekennzeichnet durch einen Stängel mit Strukturen, welche an büschelige Seitenäste höherer Pflanzen erinnern. Die Köpfchen der Pflanze haben einen Durchmesser von 0,5 bis 1,5 cm .

Alle drei Pflanzen wachsen auf einem nassen Untergrund, welcher in dem Querschnitt blau, braun bis ins Schwarze gehend dargestellt ist. Kohlenstoff als großes C dargestellt, befindet sich im Boden. Als Information steht im Boden außerdem der Satz „Torf bleibt im Boden erhalten und kann außerdem neu gebildet werden“. Unterhalb des Querschnittes befinden sich drei weitere Informationen. Die erste gibt Hinweise auf den Boden und gibt an, dass Kohlenstoff im Boden gebunden bleibt. Die zweite Information bezieht sich auf die spezielle Maschine an der Oberfläche, welche die Ernte auf nassem Boden ermöglicht. Die dritte Information bezieht sich auf die Lebensräume für bedrohte Arten, welche durch Paludikultur auf nassen Mooren erhalten oder neu entstehen können.

Als letzte Information befindet sich unten rechts in der Grafik ein Balkendiagramm. Die Balken sind ebenfalls in dem blauen bis schwarzen Farbton des Bodens ausgemalt. Einer der Balken ist sehr klein und symbolisiert den IST-Zustand. Der zweite Balken ist sehr groß, deckt den gesamten Boden-Querschnitt ab und stellt den SOLL-Zustand dar. Ein nach oben zeigender Pfeil deutet auf eine Tendenz zum SOLL-Zustand hin. Das Diagramm ist wie folgt betitelt: „Um bis 2050 alle CO2-Emmissionen in Deutschland auf Netto-Null zu bringen, ist es erforderlich, ca. 50.000 Hektar jährlich wiederzuvernässen. Aktuell werden ca. 2.000 Hektar wiedervernässt.“

Die Grafik enthält das Logo vom Greifswald Moor Centrum sowie die Webseite zu dem Centrum. Die Illustration ist von der Illustratorin Sarah Heuzeroth gemalt worden, siehe auch: www.sarah-heuzeroth.de