Von der Exkursion berichten die Studierenden Inga Waldvogel, Marvin Sonntag und Lorenz Rohling. Unten folgt eine Auswahl an fotographischen Impressionen.

Tag 1 von Inga Waldvogel

Am frühen Morgen des 21. Juli 2025 versammelten wir uns am Hauptbahnhof Osnabrück. Nachdem mehrmals durchgezählt worden war, stellte sich heraus, dass alle anwesend waren. Beziehungsweise fast, doch Herr Mauntels Fehlen schien niemanden ernsthaft zu beunruhigen. Dennoch wurden vorsorglich die Telefonnummern aller Mitreisenden notiert, um für eventuelle Zwischenfälle gerüstet zu sein, bevor wir uns gemeinsam zum Gleis begaben. Darin zeigte sich bereits Frau Westphals Vorsicht und Herr Lewerentz’ Sinn für eine lückenlose Planung. Während der Fahrt erhielten einige Auserwählte aus unseren Reihen mehr oder weniger unfreiwillig tiefe Einblicke in die Gedanken und Fragen unserer jungen Artgenossen: Müssen "big wins" versteuert werden? Eine berechtigte Frage, wenn es sich auch nur um die Glücksspielgewinne von 4€ handelte und die Diskussion sich bald von selbst erledigte. In Hannover gelang es uns trotz kurzfristiger Gleisänderungen, den ICE zu besteigen und es folgten 30 ruhige Minuten. Die sportliche Verfassung aller und Herr Mauntels Auftauchen im genau richtigen Moment, um uns vor den schließenden Türen des Anschlusszuges in Göttingen zu retten, trugen dazu bei, dass der Zugwechsel zwar kurz Stress, aber keine Personenverluste nach sich zog. Nach unserem Eintreffen in Mühlhausen und der Zimmerverteilung fanden wir uns überpünktlich am unscheinbaren Eingang des Rathauses ein. Dass wir dort auch Schutz vor dem Regen suchen konnten, spielte sicherlich eine erhebliche Rolle in unserem Zeitmanagement. Das Rathaus beeindruckte gleich zu Beginn mit seinen bunten Glasfenstern, kunstvollen Deckenmalereien (die stilistisch kaum zueinander passten) und den massiven Eisentüren. Letztere, so erläuterte unser Guide, Stadtarchivar Dr. Helge Wittmann, trugen in der Vergangenheit dazu bei, dass zahlreiche Archivalien erhalten geblieben sind, da die Türen sie vor einem Brand bewahrten. Nach längerer Zeit im gleichen Saal des historischen Gemäuers ließ die Aufmerksamkeit der Gruppe zwar nach, doch sobald wir durch das Gebäude geführt wurden, konnten wir auch das Mittagstief überwinden. Im großen Ratssaal (nein, es gibt keinen kleinen) bestaunten wir die spätgotische Wandmalerei. In diesem Raum wurden auch Szenen aus der Edelsteintrilogie von Kerstin Gier gefilmt. Diese "Bildungslücke" wird Frau Westphal wohl in den nächsten Wochen schließen, da sie im Anschluss direkt den ersten Teil der Bücherreihe erwarb. Nicht nur unser Teenie-Roman-Wissen, sondern auch unser Fachwissen kam zum Einsatz: Lateinkenntnisse und unsere Fähigkeit, Figuren und Fenster zu zählen, ließen uns als aufmerksame Studierende wirken, ganz ohne Mathematikstudium. Im Archiv, welches sich im Keller des Rathauses befindet, erhielten wir einen Einblick in ein Rechtsbuch der 1270er Jahre. Dieses bot nicht nur einen Überblick über die Rechtsverhältnisse des Mittelalters, sondern überraschte zusätzlich durch tagebuchähnliche Randnotizen aus dem frühen 20. Jahrhundert – ganz zum Schrecken der Gruppe und insbesondere Frau Westphals. Der anschließende Abstieg in das sogenannte "Bürgergefängnis" (die Treppe war nicht genormt!) führte uns in den Kerker, wo alte Graffiti, unter anderem die Darstellung eines Galgens, zeigte, wie eindrücklich Bilder als Warnung eingesetzt wurden. All jene, die über weniger finanzielle Mittel verfügten, wurden in den darunterliegenden Kerker gesperrt. Diesen besuchten wir nicht, konnten jedoch durch das "Toilettenloch" aus dem "Bürgergefängnis" herabschauen. Die geplante Stadtführung, die direkt im Anschluss geplant war, fiel vorübergehend, dafür aber buchstäblich ins Wasser. Also lauschten wir erst einmal im Trockenen dem Vortrag unserer Stadtführerin Doris Schwarzkopf. Etwas später konnten wir mit der äußeren Besichtigung der Kornmarktkirche beginnen, die einen Teil der Ausstellung zum Bauernkrieg beherbergt. Auch das Brauhaus zum Löwen, welches sich direkt gegenüber befindet, wurde für uns nützlich: Die Schirme boten uns den nötigen Schutz vor dem anhaltenden Regen. Das Brauhaus ist laut Frau Schwarzkopf das einzige von 400 Brauereien, die im Mittelalter Bier brauen durften, das auch heute noch braut. Wir bestaunten außerdem das Bauerndenkmal nach einer Skizze Dürers, das Gerberviertel sowie die Marienkirche. Obwohl die Müdigkeit spürbar zunahm, gelang es den meisten, den Ausführungen noch aufmerksam zu folgen. Besonders an der gotischen Marienkirche wurde auf die Baugeschichte hingewiesen: Während der Mittelturm ursprünglich unvollständig blieb, wurde er später fertiggestellt, wobei unterschiedliche Baumaterialien bis heute auf die wechselhafte Entstehungsgeschichte verweisen. "So nah und doch so fern" – treffende Worte eines Kommilitonen, als wir kurz vor unserer Unterkunft noch einen Umweg machten. Obwohl die Führung eigentlich bis 18 Uhr angesetzt war, bekamen wir noch zahlreiche zusätzliche Informationen. Für viele war dies jedoch kaum noch aufzunehmen. Nach einem letzten Gruppenfoto endete die Führung, und wir kehrten zur Unterkunft zurück. Nach dem Abendessen rundete dann eine Reflexionsrunde das Programm des Tages ab. Diese half, die vielen Eindrücke zu ordnen und die Vorfreude auf die kommenden Exkursionstage zu steigern. Und so ging ein abwechslungsreicher und informativer erster Tag zu Ende.

Tag 2 von Marvin Sonntag

Am zweiten Exkursionstag, Dienstag, den 22. Juli 2025, besuchten wir im Rahmen der Exkursion zum Bauernkrieg die Landesausstellung in Mühlhausen. Diese teilte sich auf drei verschiedene Standorte auf, welche wir nach einem ausgiebigen Frühstück besuchten. Die historische Stadt Mühlhausen bot mit ihrem gut erhaltenen Stadtkern eine authentische Kulisse. Bereits auf dem Weg zu den Ausstellungsorten war spürbar, dass dieser Ort eng mit der Geschichte des Bauernkrieges verbunden ist.

Die erste Ausstellung befindet sich in der Marienkirche im Norden der Altstadt, unweit unserer Unterkunft. Vor Ort erhielten wir eine Führung durch die Direktorin der Museen Mühlhausens, Frau Dr. Susanne Kimmig-Völkner. Die Marienkirche wurde in verschiedene Räume unterteilt, die allesamt das Leben der ländlichen Gesellschaft um das Jahr 1525 thematisierten. Diese erste Ausstellung zeigte also das Leben des Großteils der europäischen Bevölkerung, da diese zu dieser Zeit überwiegend in der Landwirtschaft tätig war. Das Land gehörte den Lehnsherren, also Adligen, reichen Stadtbürgern und kirchlichen Institutionen, wofür diese Lehnsherren und Institutionen als Gegenleistung Abgaben in Form von Naturalien und Frondiensten erhielten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts legten die Lehnsherren die Regeln immer wieder zum Nachteil der Bauern aus, wodurch die Bauern sich verschuldeten oder es ihnen an Nahrung mangelte, da die Abgaben so hoch waren. Besonders eindrucksvoll war dabei die Gegenüberstellung vom bäuerlichen Alltag. Um den Bauernkrieg verstehen zu können, liefert dieser Teil der Landesausstellung die grundlegenden Informationen, die zum Verständnis des Bauernkrieges notwendig sind.

Der zweite Teil der Landesausstellung befindet sich in der Kornmarktkirche. Das Hauptaugenmerk dieses Teils der Ausstellung liegt auf dem Bauernkrieg. Die Ausstellung ist vor allem an Orten und Personen orientiert. Es werden die Hauptcharaktere des Bauernkrieges vorgestellt, beispielsweise Thomas Müntzer und Götz von Berlichingen. Anhand der Darstellung der Orte auf verschiedenen Karten zu unterschiedlichen Zeitpunkten wird deutlich, wie weitläufig sich der Bauernkrieg erstreckte. Die Fülle an Material und Perspektiven in diesem Ausstellungsteil machte deutlich, dass der Bauernkrieg kein isoliertes Ereignis war, sondern Teil von umfassenden Transformationsprozessen, sowohl gesellschaftlich, als auch religiös.

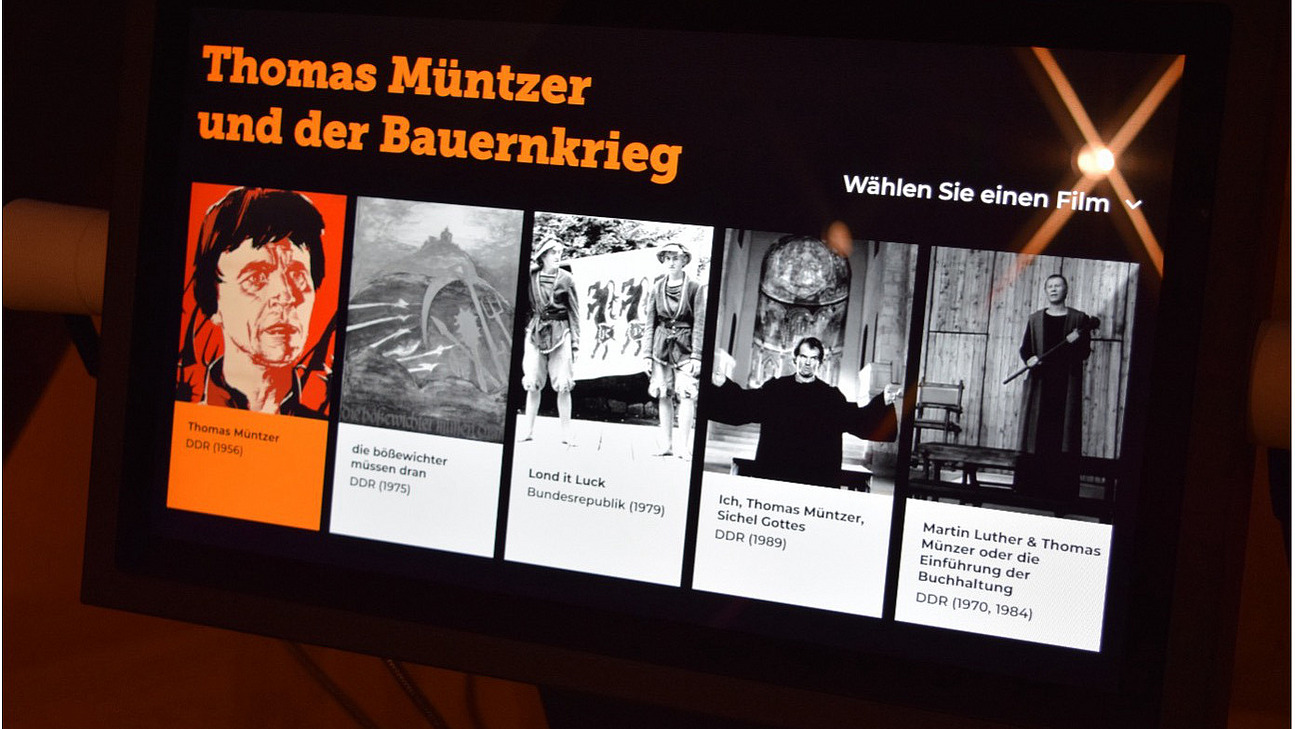

Zuletzt ging die Führung nach einer einstündigen Mittagspause, die die Studierenden individuell verbrachten, in das kulturhistorische Museum. Die Pause bot nicht nur Gelegenheit zur Erholung, sondern auch dazu, das bisher Gesehene im Gespräch mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zu reflektieren. Viele Eindrücke wirkten nach und regten zur Diskussion an. Dort vertiefte die Ausstellung die Rezeption des Bauernkrieges. Insbesondere die geschichtskulturelle Darstellung Thomas Müntzers und des Bauernaufstandes vom 16. Jahrhundert bis ins Jahr 1989 stellte die Relevanz der Thematik für heutige Zeiten in den Mittelpunkt. Der Vergleich zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland bildete den Schwerpunkt der Rezeptionsgeschichte des Bauernkriegs, vor allem in Film und Fernsehen in der DDR. Die Ausstellung war stark von Bildmaterial und auch Ausschnitten aus Filmen geprägt, beispielsweise aus Filmen und Theaterstücken.

Am Abend kamen wir als Gruppe nochmal in einer lockeren Runde zusammen, um über unsere Eindrücke der Ausstellung und der Landesausstellung insgesamt zu sprechen. Dabei entstand eine Diskussion über den Aufbau und die Wirkung der drei Museumsausstellungen. Ein zentraler Punkt war die Reihenfolge der Standorte, die sich zwar offiziell frei wählen lässt, von den Organisatoren aber in der von uns erfolgten Abfolge (Marienkirche, Kornmarktkirche, Kulturhistorisches Museum) empfohlen wird. Diese Reihenfolge wurde von uns als sinnvoll und inhaltlich logisch empfunden, da sie zunächst die Lebenswelt der Bauern vermittelt, anschließend den eigentlichen Aufstand behandelt und schließlich in die Rezeption überleitet.

Das Zwei-Tage-Ticket ermöglicht zudem eine flexible Besuchsplanung, auch wenn wir die Museen an nur einem Tag gesehen haben. Positiv hervorgehoben wurde das Verhältnis von Text und Exponaten, das überwiegend als ausgewogen empfunden wurde. Kritisch angemerkt wurde, dass manche Beschilderungen nicht ganz eindeutig waren und die Orientierung in einigen Bereichen erschwerte. Trotzdem war die Darstellung der historischen Zusammenhänge insgesamt ansprechend und angemessen für ein breites Publikum. Besonders bereichernd war der Einblick in die organisatorischen Hintergründe der Ausstellung, den wir durch die Führung von Frau Dr. Kimmig-Völkner erhielten: Aspekte wie die Vertragsverhandlungen, Versicherungsfragen, Lieferfristen und sogar die Vorgabe, dass bestimmte Exponate nicht gemeinsam gelagert werden dürfen, verdeutlichten, wie komplex und vielschichtig Ausstellungskonzeption in der Praxis ist. In der Diskussion wurde auch die inhaltliche Tiefe der Ausstellung kritisch beleuchtet. So fiel auf, dass die berühmten „Zwölf Artikel“, ein zentrales Dokument des Bauernkriegs, in der Ausstellung fehlten. Der Grund dafür liegt darin, dass die Ausstellungsmacher voraussetzen, diese seien bekannt und dieses zentrale Dokument für das breite Publikum vergaßen. Es zeigte sich hier die Herausforderung, komplexes Fachwissen zugänglich und vollständig zu vermitteln, ohne zentrale Quellen vorauszusetzen. Ein weiterer Kritikpunkt betraf die zunehmend abnehmende Interaktivität der Ausstellung von Standort zu Standort. Während der erste Teil noch stärker auf anschauliche Zugänge setzte, wurde die Präsentation im Verlauf konventioneller, was von vielen als etwas schade empfunden wurde. Inhaltlich wurde außerdem angeregt, dass die Ausstellung deutlich politischer und kritischer ausgerichtet sein könnte. Der Begriff „Bauernkrieg“ sowie die Figur Thomas Müntzers wurden in der DDR stark ideologisch vereinnahmt und propagandistisch aufgeladen. Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, ob es nicht Aufgabe der Ausstellung sein sollte, genau diese politische Instrumentalisierung offen zu thematisieren, insbesondere an einem Ort, der sich im Gebiet der ehemaligen DDR befindet, wo solche Narrationen möglicherweise noch nachwirken. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage: Kann oder soll eine Ausstellung auch zur „Umerziehung“ beitragen? Zudem wurde angemerkt, dass eine klare Pointe oder inhaltliche Klammer am Ende der Ausstellung fehlte, also eine konkrete Verbindung zur Gegenwart. Was bedeutet der Bauernkrieg für uns heute? Welche Lehren lassen sich daraus ziehen? Diese Fragen blieben offen. Auch der Titel „freiheyt“ wurde kritisch hinterfragt, insbesondere, da der Begriff der ‚Freiheit‘ im Verlauf der Ausstellung kaum konkret reflektiert wurde.

Tag 3 von Lorenz Rohling

Auch an Tag Drei der Exkursion ging es in aller Frühe los. Zum üblichen Gewusel des gemeinsamen Frühstücks gesellte sich das Aufräumen der Zimmer und die Sammlung der Bettbezüge im Hof. Nach und nach griffen sich alle ihr Gepäck, kontrollierten noch einmal, dass auch ja nichts vergessen wurde, und machten sich danach auf den Weg zum bereits wartenden Reisebus. Nachdem die letzten Nachzügler eintrudelten, hieß es: Abfahrt! und wir ließen Mühlhausen hinter uns.

Das erste Ziel auf der Reise war das Bauernkriegspanorama bei Frankenhausen. Auf dem Weg passierten wir noch den beunruhigend windschiefen Turm der Oberkirche Frankenhausens. Bald darauf erreichten wir dann aber schließlich das Panoramamuseum - zumindest fast. Ein kleiner Spaziergang vom Parkplatz bis zum Museum über den Schlachtenberg blieb nicht aus. Auf dem Gipfel und damit vor dem Museum angekommen, kühlten sich einige noch die Hände im Zierbrunnen vor dem Gebäude ab. Schließlich wurden noch mehrere Gruppenfotos geschossen, ehe wir das Museum betraten. Im Museum nahm uns dessen Direktor Gerd Lindner in Empfang. In mehr als kompetenten Händen begaben wir uns also unmittelbar zur Hauptattraktion – dem Bauernkriegspanorama von Werner Tübke. In dem, bis auf das riesige Panorama, vollkommen abgedunkelten Raum herrschte während des gesamten Besuchs andächtiges und beeindrucktes Schweigen. Herr Lindner gab uns einen Einblick in den Entstehungsprozess und die einzelnen Szenen des Gemäldes. Der – nach den Ausführungen Lindners recht störrische – Künstler, Werner Tübke, beharrte während der gesamten Schaffenszeit auf seinen eigenen Vorstellungen des Panoramas und ließ sich auch unter politischem Druck durch die SED nicht davon abbringen. Werner Tübke habe wohl lieber den Pinsel niedergelegt, als Kompromisse in seiner Vision des Panoramas einzugehen. Eine Selbstverewigung des Künstlers, der wohl nicht gänzlich frei von Eitelkeit war, lässt sich heute an prominenter Stelle auf den Schultern Thomas Müntzers, der zentralen Figur des Panoramas, wiederfinden. Anschließend folgte ein Rundgang durch die das Panoramagemälde begleitende Ausstellung. Hier konnten wir zahlreiche Inspirationen und von Tübke aufgegriffene Kunstwerke begutachten, während Herr Lindner einige der deutlich wiedererkennbaren Darstellungen näher beleuchtete. Zum Abschluss durften wir die Ausstellung und das Gemälde auf eigene Faust erkunden und bestaunen.

Schließlich war es aber an der Zeit, unsere Reise fortzusetzen. Man begab sich zurück zum angestammten Reisebus, stieg ein und machte sich auf den Weg zum zweiten Etappenziel: dem Kyffhäuser-Denkmal. Am frühen Nachmittag stieg die Reisegemeinschaft erneut aus dem Bus und begann, die letzten Meter zum Kyffhäuser-Denkmal hinaufzukraxeln. Auf dem Gipfel angekommen ließ sich das Kaiser Wilhelm I. gewidmete Denkmal betrachten. Über einer schlafenden Darstellung des Römischen Kaisers Friedrich Barbarossa thront hier Wilhelm I. auf seinem Pferd, flankiert von Minerva und Mars. Die Sichtung einiger Raben auf dem Kyffhäuser ließ jedoch stark daran zweifeln, dass sich die Sage um Barbarossas Wiedererwachen während unseres Besuchs bestätigen sollte. Aufgrund der steifen Brise und des Einsetzens eines leichten Schauers ließen wir die beiden Kaiser jedoch bald wieder auf dem Berg allein und stiegen wieder vom Gipfel hinab.

Ein letztes Mal stiegen wir in den Reisebus, diesmal auf den Weg nach Göttingen. Dort angekommen mussten wir uns beim Warten auf den Zug zurück nach Osnabrück noch etwa eine Stunde lang die Beine vertreten – immerhin bestand diesmal wohl kaum Zeitdruck, den Zug zu erwischen. Viele nutzten die Gelegenheit, sich ein wenig Proviant zu organisieren, ehe wir uns auf den Endspurt Richtung Heimat begaben. Am Abend kehrten alle, die sich nicht schon an vorherigen Stopps ausgeklinkt hatten, reif fürs Bett in Osnabrück ein.