Welche Fachliteratur brauche ich für mein Schreibprojekt?

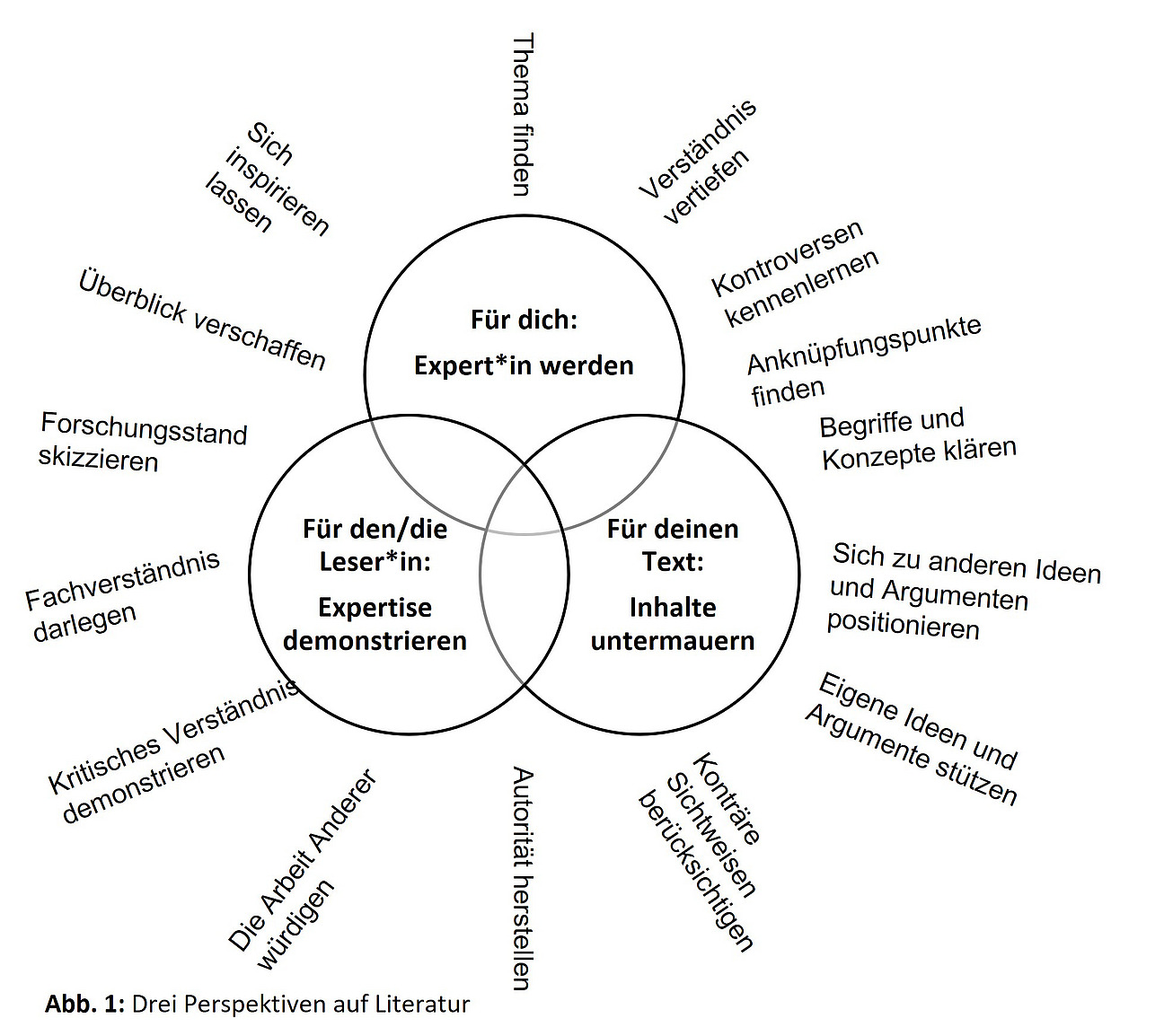

Das Lesen und Nutzen von Forschungsliteratur beim Schreiben hat vielfältige Gründe, die wir hier drei verschiedenen Perspektiven zuordnen. Zu Beginn des Schreibprozesses lest ihr Literatur hauptsächlich für euch selbst, um euch mit eurem Fachgebiet und später eurem spezifischen Thema vertraut zu machen. Zwar wird einiges von dem, was ihr in dieser frühen Phase des Schreibprozesses lest, sicherlich auch in Form von Zitaten1 den Weg in euren Text finden. Dennoch steht zunächst euer Verständnis der Inhalte im Vordergrund.

Spätestens, wenn ihr ein konkretes Thema entwickelt und einen groben Fahrplan für eure Arbeit skizziert habt, solltet ihr Literatur für ihre Verwendung in eurem Text recherchieren, auswerten und (erneut) lesen. Hierbei geht es vor allem darum, Inhalte zu untermauern und Ideen, Argumente oder Forschungsergebnisse Anderer für eure eigene Fragestellung nutzbar zu machen. Dies geschieht beispielsweise, indem ihr die zitierten Texte in den Forschungskontext einbettet, sie kritisch diskutiert, Definitionen ableitet, mit ihren Konzepten und Begriffen arbeitet und euch mit eigenen Ideen und Argumenten zu ihnen positioniert.

1Hinweis: Wir verwenden hier Zitat bzw. zitieren als Oberbegriffe für alle Arten von Literaturverweisen im Text.

Literaturmythos #1

„Ich muss möglichst alles lesen, was es zu meinem Thema gibt.“ Der erste Impuls vieler Studierender ist oft, möglichst viel Literatur zu sammeln und im Detail zu lesen, bevor sie überhaupt eine konkrete Fragestellung entwickelt haben. Sie verlieren sich im Forschungsdschungel und fühlen sich häufig überfordert mit der schieren Menge an potentiellen Themen, Ideen und Ansätzen. Sinnvoller ist es, sich in der Phase der Themenentwicklung zunächst auf eine kleine Auswahl von → Lehr-/Handbüchern zu beschränken. Wenn dann klar ist, welche Richtung die eigene Arbeit einschlagen soll, können auch Recherche und Lesen gezielter werden.

Schließlich handelt es sich bei den meisten Texten, die während des Studiums geschrieben werden, um Prüfungsleistungen. Deshalb ist die Art und Weise, wie ihr Literatur verwendet, immer auch ein Signal für eure Leser*in. Ihr demonstriert, dass ihr euch in eurem Fachgebiet auskennt (oder zumindest gut zurechtfindet), und dass ihr euch eine gewisse Expertise zu eurem Thema aneignen konntet.

Diese drei Perspektiven – ihr selbst, euer Text, euer*e Leser*in – sind natürlich nicht vollkommen trennscharf: Wenn ihr euch zu Beginn der Arbeit zunächst für euch selbst einen Überblick über dein Thema verschafft, könnt ihr dieses Wissen später nutzen, um eure Literaturverweise in den Forschungskontext einzuordnen und zeigt so auch eurer*m Leser*in, dass ihr euch in eurem Fachgebiet zurechtfindet.

Die Grafik stellt die drei Perspektiven sowie die verschiedenen Gründe für die Verwendung von Literatur noch einmal im Überblick dar:

Je nachdem, in welcher Phase des Schreibprozesses ihr euch befindet und welche Gründe für die Verwendung von Literatur im Vordergrund steht, bieten sich für die Lektüre und das Zitieren im Text unterschiedliche wissenschaftliche Quellen an. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die vier am häufigsten genutzten Arten von Fachliteratur, welche wir untenstehend genauer erläutern:

| Lehrbücher | Monographien | Sammelbände | Aufsätze | |

|---|---|---|---|---|

| Inhaltliche Abdeckung ganzer Wissenschaftsfelder | Hoch | Gering/Mittel | Gering | Gering |

| Inhaltliche Tiefe spezifischer Forschungsfelder | Mittel | Mittel/Hoch | Mittel/Hoch | Mittel |

| Inhaltliche Tiefe spezifischer Forschungsfragen | Gering | Mittel/Hoch | Mittel/Hoch | Hoch |

| Besonders geeignet, um… | einen Überblick zu bekommen, Zusammenhänge, Begriffe und Konzepte zu verstehen, wegweisende Arbeiten zu identifizieren | das Verständnis von Themengebieten zu vertiefen (Theorien, Argumente, Ergebnisse) | den Einblick in ein spezifisches Forschungsgebiet (Theorien, Argumente, Ergebnisse) zu vertiefen, verschiedene Perspektiven kennenzulernen | den Einblick in eine spezifische Forschungsfrage zu vertiefen, konkrete Ansätze kennenzulernen |

| Phase | Ideenfindung, Literaturüberblick, Zusammenhänge verstehen | Ideenkonkretisierung, Aufarbeitung des Forschungsstandes, Schwerpunktsetzung und Argumentation | Ideenfindung und -konkretisierung, Aufarbeitung des Forschungsstandes, vertiefte Auseinandersetzung mit Schwerpunkten | Ideenkonkretisierung, Aufarbeitung des Forschungsstandes, vertiefte Auseinandersetzung mit Schwerpunkten |

Tab. 1: Angelehnt an Goldenstein et al. (2018). Wissenschaftliche(s) Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften. S. 53

1. Lehr-/Handbücher

Lehrbücher verfolgen das Ziel, das in ihrem Titel genannte Gebiet umfassend und systematisch darzustellen und zu vermitteln. Sie eignen sich daher dazu, einen Überblick über das entsprechende Gebiet zu gewinnen und Zusammenhänge zu verstehen. Detailfragen werden in Lehrbüchern eher am Rande besprochen. Zielsetzung und Ausführlichkeit von Lehrbüchern können stark variieren und hängen auch von der Art des Lehrbuchs ab (Kurzlehrbücher, handbuchartige Lehrbücher etc.). Ein Indikator für die Ausführlichkeit der einzelnen Lehrbücher kann die Gesamtseitenzahl oder die Länge der einzelnen Kapitel sein. Mit der Länge des Gesamtwerkes bzw. der einzelnen Kapitel schwankt auch, wie sehr die jeweiligen Lehrbücher Detailfragen behandeln.

2. Monographien

Hierbei handelt es sich um Werke, die sich um eine vertiefte und systematische Darstellung eines speziellen Themengebietes bemühen, nicht jedoch um die systematische Darstellung eines Fachgebietes. Im Vergleich zu Lehrbüchern gehen Monographien in die Tiefe. Solche Werke sind relevant für die Stellen eurer Arbeit, in denen ihr Schwerpunkte setzt und euch vertieft mit der entsprechenden Argumentation auseinandersetzt.

Wissenschaftliche Monographien sind zwar durch ihre lange Produktionszeit meist nicht so aktuell wie Artikel in Fachzeitschriften, verfügen dafür aber über ein umfassendes Literatur- und Quellenverzeichnis und sind die unumgängliche Basis für eigene Forschungen. Zu den Monographien gehören auch die wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten (Dissertation/Habilitation).

3. Sammelband/-werk

Ein Sammelband ist ein Werk, das in der Regel einen oder mehrere Herausgeber*innen (dies können auch Institutionen sein) hat und in dem Texte bzw. Aufsätze verschiedener Autor*innen enthalten sind. In den jeweiligen Beiträgen werden einzelne Aspekte eines übergeordneten Themas untersucht. Die einzelnen Artikel sind in der Regel aufeinander abgestimmt, können aber verschiedene Perspektiven, Forschungsrichtungen und ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema enthalten.

Literaturmythos #2

„Alles steht schon in der Literatur geschrieben, einen eigenen Beitrag kann ich gar nicht erbringen.“ Dieser Mythos ist vor allem unter Studienanfänger*innen verbreitet, die noch wenig Erfahrung mit akademischen Texten haben. Tatsächlich wird in der Wissenschaft Erkenntnis aber nicht einfach präsentiert, sondern wird immer im Forschungsdiskurs verankert. Dies geschieht, indem man die vorangegangenen Erkenntnisse Anderer unter neuen Aspekten betrachtet, sich zu ihnen positioniert und sie für das eigene Vorhaben nutzbar macht. Gibt es zum Beispiel verschiedene Ansätze, ein Phänomen zu erklären, kann eine Eigenleistung sein, die Verschiedenheit dieser Ansätze zu erläutern, sie zu vergleichen, einen von ihnen begründet (!) auszuwählen oder sie miteinander zu kombinieren – und das immer für den eigenen Zweck.

4. Aufsätze in Fachzeitschriften

Fachzeitschriften sind periodisch erscheinende gedruckte oder digitale wissenschaftliche Zeitschriften, die Informationen über neuere Forschungsergebnisse anbieten. Um die Qualität zu gewährleisten, bedienen sich wissenschaftliche Fachzeitschriften oft des so genannten Peer Reviews, d.h. die Aufsätze werden vor ihrer Veröffentlichung von anderen Fachexpert*innen beurteilt und mit Empfehlungen zur Verbesserung versehen. Aufsätze widmen sich in der Regel der vertieften Bearbeitung von spezifischen Fragestellungen (und nicht wie Monographien von ganzen Themengebieten) oder sie veröffentlichen aktuelle Forschungsergebnisse. Da viele Zeitschriften monatlich oder zumindest mehrmals im Jahr erscheinen, sind die Beiträge aktueller als Monographien oder Sammelbandbeiträge.

Literaturmythos #3

„Ich brauche Literatur, die genau mein Thema behandelt.“ Dieser Mythos führt häufig zu der Erkenntnis, dass es zu dem gewählten Thema „einfach nichts gibt“. Häufig liegt hier aber eine Verwechslung von Thema und Forschungsfrage vor. Beispielsweise gibt es zu der konkreten Frage „Inwieweit reproduzieren zeitgenössische Superhelden-Comic-Verfilmungen eine Law and Order-Politik?“ möglicherweise keine Literatur. Vielleicht gibt es sie aber zu einem anderen Aspekt von Superhelden-Comic-Verfilmungen. Oder zu anderen Genres. Oder zu älteren Verfilmungen. Oder… . In diesem Fall lohnt es sich, die Recherche etwas auszuweiten und Texte gezielt auf ihre Verwendung im eigenen Text zu lesen, etwa für Definitionen oder Analysemethoden.

Goldenstein et al. (2018). Wissenschaftliche(s) Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften. Themenfindung - Recherche - Konzeption - Methodik - Argumentation Wiesbaden: Springer Gabler.

Hinweis: Wir verwenden hier den Zitationsstil nach: Niederhauser, Jürg (2006): Duden. Die schriftliche Arbeit - kurz gefasst. 4., neu bearb. und aktualisierte Aufl. Mannheim: Dudenverlag.