Lehrveranstaltungsevaluation

Das Niedersächsische Hochschulgesetz (NHG) legt in §5 Absatz 1 fest, dass "mindestens einmal jährlich eine Bewertung der Qualität der Lehrveranstaltungen durch Studierende" stattfindet. An der Universität Osnabrück werden seit 2006 regelmäßig Lehrveranstaltungen durch die Befragung von Studierenden evaluiert. Zu diesem Zweck wurde die Servicestelle Lehrevaluation eingerichtet, die zwar am Institut für Psychologie angesiedelt ist, aber als zentrale Einrichtung die fragebogenbasierte Lehrveranstaltungsevaluation für die gesamte Universität Osnabrück organisiert. Details sind in der Ordnung zur Durchführung der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung festgelegt.

Die "Philosophie" der Lehrveranstaltungsevaluation an der Universität Osnabrück ist, dass der Prozess selbst in erster Linie von der/dem einzelnen Lehrenden selbst kontrolliert wird und Teil der Personalentwicklung ist.

Kontakt

FAQ

Details regelt die Ordnung zur Durchführung studentischer Lehrveranstaltungsbewertung der Universität Osnabrück. Es ist vorgesehen, dass jeder Fachbereich alle drei Semester evaluiert wird.

Für die regelmäßigen Evaluationen wurde am 25.04.2006 von der Zentralen Kommission für Studium und Lehre ein Rotationsschema (s. unten) festgelegt, nach dem jedes Semester zwei bis drei Fachbereiche für die Evaluation vorgesehen sind. Die dargestellte Gruppierung der Fachbereiche wurde gewählt, damit die Evaluationen in etwa die gleiche Anzahl von Studierenden erreichen. Anlässlich der Fusion der Fachbereiche FB1 "Sozialwissenschaften" und FB2 "Kultur- und Geowissenschaften" zu FB1 "Kultur- und Sozialwissenschaften" wurde das Rotationsschema zum 01.04.2015 leicht abgeändert.

Die Lehrenden der im Rotationsschema vorgesehenen Fachbereiche werden zu Beginn des entsprechenden Semesters per E-Mail von der Servicestelle Lehrevaluation über die Evaluation informiert.

Rotationsschema:

| Gruppe | Semester | Fachbereich |

| 3 | SoSe 2025 | FB03 Erziehungs- und Kulturwissenschaften FB08 Humanwissenschaften |

| 1 | WiSe 2025/26 | FB01 Kultur- und Sozialwissenschaften FB09 Wirtschaftswissenschaften FB10 Rechtswissenschaften |

| 2 | SoSe 2026 | FB05 Biologie/Chemie FB06 Mathematik/Informatik/Physik FB07 Sprach- und Literaturwissenschaften |

Zur Evaluation verpflichtete Lehrende im Wintersemester 2025/26 (PDF, 417 kB)

Sie können Ihre Veranstaltungen gerne auch dann zur Evaluation anmelden, wenn Ihr Fachbereich laut Rotationsschema nicht an der Reihe ist.

Hier kommen Sie direkt zur Anmeldung.

Studentische Tutor:innen dürfen sich nur dann zur Evaluation anmelden, wenn uns eine Genehmigung der/des verantwortlichen Dozenten:in vorliegt. Hierzu reicht es aus, wenn uns der Dozent bzw. die Dozentin per E-Mail oder Telefon mitteilt, dass er/sie damit einverstanden ist, dass die Veranstaltung unter dem Namen des studentischen Tutors bzw. der Tutorin evaluiert wird.

Die Evaluation einer Veranstaltung ist letztlich jederzeit möglich, auch in den Semesterferien werden Anmeldungen zur Evaluation verarbeitet und Berichte versandt.

Viele Dozierende evaluieren zum Abschluss der Veranstaltung, um einen Gesamteindruck der Studierenden von der Veranstaltung zu bekommen. Sie können sich aber auch etwa in der Mitte des Semesters eine Rückmeldung einholen, um dann ggf. noch etwas an der Veranstaltung zu verändern.

Wenn Sie am Ende der Veranstaltungszeit evaluieren möchten, empfehlen wir eine rechtzeitige Anmeldung und Evaluation spätestens in der vorletzten Sitzung. Denn Sie haben so die Möglichkeit, die Ergebnisse noch mit den Studierenden zu besprechen und mit ihnen in Dialog zu treten. Studierende erleben auf diese Weise, dass Dozierende ihr Lehrverhalten reflektieren, und bemühen sich um konkrete und sinnvolle Rückmeldungen.

Die "Philosophie" der Lehrveranstaltungsevaluation an der Universität Osnabrück ist, dass der Prozess selbst in erster Linie von der/dem einzelnen Lehrenden selbst kontrolliert wird und Teil der Personalentwicklung ist. Das bedeutet auch, dass Sie als Dozent:in immer selbst den Evaluationsprozess durch die Anmeldung anstoßen, auch in Semestern, in denen Sie als Mitglied eines Fachbereichs laut Rotationsschema zur Lehrevaluation verpflichtet sind.

Sie können die Evaluation Ihrer Veranstaltungen direkt hier auf den Seiten der Servicestelle Lehrevaluation anmelden. Damit Ihnen die Befragungsunterlagen noch rechtzeitig zugesandt werden können, sollte Ihre Anmeldung spätestens sieben Tage vor dem von Ihnen festgelegten Befragungstermin eingehen.

Da sämtliche Standardfragebögen zur Evaluation von Präsenzveranstaltungen in einer papierbasierten und einer Online-Version vorliegen, können Sie die Art der Evaluationen aber letztlich frei wählen. Aber: Online-Evaluationen schonen Ressourcen (insb. Papier) und bieten höhere Datenqualität (u.a. weil für papierbasierte Befragungen typische Unschärfen wie die Nutzung ungeeigneter Stifte, das uneindeutige Platzieren von Kreuzchen, unleserliche Handschriften usw. vermieden werden).

Lange Zeit wurde überwiegend mittels papierbasierten Fragebögen evaluiert, da der Rücklauf bei papierbasierten Evaluationen in Präsenz besser war als bei Online-Umfragen, die oft außerhalb der Veranstaltungszeit stattfanden. Hier besteht ein nicht unwesentliches Risiko, die zur Erstellung eines Evaluationsberichtes mindestens erforderliche Anzahl an Rückläufern zu unterschreiten. Dieses Kriterium bereitet bei Papierbefragungen nur selten Probleme, wenn man auf die Wahl eines geeigneten Evaluationstermins achtet (z.B. nicht in der Woche vor den Weihnachtsferien, nicht in der letzten Semesterwoche, nicht kurz vor einer anderen Klausur etc.) und man zu Semesterbeginn ausreichend Teilnehmer*innen hatte.

Mittlerweile ist aber die Beantwortung der Evaluationsbögen an einem mobilen Endgerät sehr gut möglich und damit auch eine Online-Evaluation in Präsenz. Und das ist der entscheidende Punkt für eine gute Beteiligungsquote der Studierenden: die Evaluation in Präsenz während einer Sitzung der Veranstaltung. Seit der Corona-Pandemie hat sich das Verhältnis von papierbasierter und Online-Evaluation fast umgekehrt und es werden überwiegend Online-Fragebögen eingesetzt.

Im Zuge der digitalen Semester haben wir Varianten unserer Standardfragebögen speziell für digitale bzw. hybride Veranstaltungen entwickelt. Diese sind ausschließlich als Online-Evaluation einsetzbar. Nähere Informationen zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten aller Fragebogenvarianten

finden Sie hier; zusätzlich können Sie alle Varianten im Downloadbereich einsehen.

Während der digitalen Semester haben wir außerdem die Möglichkeit eingeführt, Studierende mittels eines allgemeinen QR-Codes bzw. eines Links zur Online-Evaluation von Veranstaltungen einzuladen. Zuvor war der Zugang zur Online-Evaluation einer Veranstaltung nur mittels personalisierter TANs möglich, die vorab durch Lehrende an die Studierenden verteilt werden mussten (z.B. per Serienmail oder durch Austeilen von physischen TAN-Kärtchen während der Veranstaltung). Der Vorteil dieses aufwändigeren Verfahrens besteht darin, dass Studierende Ihre Lehrveranstaltung nicht mehrfach evaluieren können. Auf unserer Anmeldeseite haben Sie aktuell die Wahl zwischen beiden Varianten.

Neben der einfacheren Administration bietet der Zugang über Link bzw. QR-Code die Möglichkeit, Ihre Lehrveranstaltung während einer Präsenzsitzung über die mobilen Endgeräte der anwesenden Studierenden online evaluieren zu lassen, indem Sie den QR-Code über den Beamer präsentieren (z.B. in Ihren Präsentationsfolien) oder ihn in andere Materialien einbetten, die Sie während der Sitzung nutzen möchten (z.B. QR-Code auf Aufgabenblätter drucken, den „klickbaren“ Link in ein PDF-Skript einfügen).

Hier finden Sie eine ausführliche Darstellung der Möglichkeiten einer Online-Evaluation (PDF, 676 kB).

Derzeit können Sie für jede Ihrer Veranstaltungen zwischen sechs Fragebogenversionen wählen. Diese Fragebögen sind in Präsenzveranstaltungen entweder papierbasiert oder online einsetzbar.

Fünf der Fragebogenvarianten sind für prototypische Veranstaltungsarten entwickelt worden: Jede der fünf Fragebogenvarianten enthält Aussagen zu den in der nächsten Frage genannten allgemeinen Themenbereichen (PD, IR, US) und setzt zusätzlich an den Veranstaltungstyp angepasste Schwerpunkte (z.B. enthält der Seminarfragebogen FESEM Fragen zu gehaltenen Referaten, vgl. Abb.). Dabei besteht keine Verpflichtung, Lehrveranstaltungen, die z.B. offiziell vom Veranstaltungstyp "Vorlesung" sind, mit dem für Vorlesungen entwickelten Instrument FEVOR zu evaluieren. So gibt es Vorlesungen, die sehr interaktiv gestaltet sind und z.B. auch gut mit dem FESEM evaluiert werden könnten. Ebenso gibt es Seminare, die einen großen Anteil an praktischen Übungen enthalten und keine Referate und daher vielleicht ebenso gut mit dem FEUEB oder FEPRA bewertet werden könnten. Hier gibt die Entscheidungshilfe (PDF, 65 kB) Hinweise auf die spezifischen Schwerpunkte der einzelnen Fragebögen.

Ein Fragebogen ermöglicht unabhängig vom Veranstaltungstyp eine Bewertung des Kompetenzerwerbs (FEKOM). Studierende können mit diesem Fragebogen ihren subjektiven Kompetenzerwerb durch die besuchte Lehrveranstaltung auf vier verschiedenen Dimensionen einschätzen (z.B. Fachkompetenz, Methodenkompetenz, usw.).

Für rein digitale oder hybride Lehrveranstaltungen gibt es zudem mit einer Ausnahme jeweils eine Fragebogenvariante (z.B. FEVORhd), die Aspekte hybriden und digitalen Lernens mit erfasst (z.B. digitale Umsetzung der Veranstaltung, Selbststudium). Eine Übersicht finden Sie hier.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, welcher Fragebogen für Ihre Veranstaltungsart der geeignetste ist, dann schauen Sie sich die Musterexemplare (s.u.) und/oder die Entscheidungshilfe (s.o.) an. Überprüfen Sie, welche Fragen vermutlich von den meisten Studierenden beantwortet werden können, und entscheiden Sie sich auf dieser Basis für "Ihren" Evaluationsfragebogen. Zusätzlich können Sie die Studierenden darauf hinzuweisen, dass sie Antwortfelder frei lassen bzw. "nicht sinnvoll beantwortbar" ankreuzen sollten, wenn die entsprechenden Fragen nicht zu der Veranstaltung passen.

Fragebögen zur Evaluation von Präsenzveranstaltungen

Fragebögen zur Evaluation von digitalen/hybriden Veranstaltungen

Erfahrungsgemäß gibt es einige Veranstaltungsformate, bei denen die Auswahl eines geeigneten Fragebogens zunächst schwerfällt, da kein prototypischer Fragebogen für dieses Format vorliegt. Im Folgenden versuchen wir, einige Tipps und Hinweise für diese Fälle zu geben.

In den Fragebögen werden grundsätzlich Eindrücke und Einschätzungen der Studierenden zu verschiedenen Themenbereichen erhoben. Alle sechs doppelseitigen Fragebögen enthalten zu Beginn eine Reihe von Aussagen wie z. B.: „Die Art, wie die Vorlesung gestaltet ist, trägt zum Verständnis des Stoffes bei”. Die Studierenden können das Ausmaß ihrer Zustimmung oder Ablehnung zu jeder dieser Aussagen auf einer fünfstufigen Antwortskala angeben. Die Skala reicht von „stimme überhaupt nicht zu” (1) und „stimme eher nicht zu” (2) über „teils teils“ (3) bis zu „stimme eher zu” (4) und „stimme voll zu” (5). Zusätzlich steht die Antwortmöglichkeit „nicht sinnvoll beantwortbar” zur Verfügung.

Inhaltlich lassen sich diese Aussagen zu übergeordneten Themenbereichen (Dimensionen) zusammenfassen, die zentrale Aspekte guter Lehre abdecken. Die Anzahl der Aussagen, die einem Themenbereich zugeordnet sind, variiert dabei zwischen den Fragebogentypen.

Bei fünf der sechs Standardfragebögen (FEVOR, FESEM, FEUEB, FEPRA, FESPR) beziehen sich die Aussagen der ersten Seite jeweils auf spezifische Aspekte der Lehrveranstaltung und decken die folgenden drei Themenbereiche ab:

- Planung und Darstellung (PD)

- Interessantheit und Relevanz (IR)

- Umgang mit Studierenden (US)

Eine Ausnahme hinsichtlich der erfassten Themenbereiche oder Dimensionen bildet der Fragebogen zur Evaluation des Kompetenzerwerbs der Studierenden (FEKOM). Hier werden vier Kompetenzbereiche abgebildet:

- Fachkompetenz (FA)

- Selbstkompetenz (SE)

- Methodenkompetenz (ME)

- Sozialkompetenz (SO)

Bei jedem Fragebogentyp schließen sich noch eine Reihe globaler Einzelfragen an, mit denen Bewertungen in Form von Schulnoten (von 1 = sehr gut bis hin zu 5 = mangelhaft) abgegeben werden können und die sich auf den/die „Veranstaltungsleiter/in“ und die „Veranstaltung insgesamt“ beziehen sowie teilweise auf weitere fragebogenspezifische Bereiche (z. B. die Benotung der eigenen Mitarbeit im kompetenzbezogenen Fragebogen). Bei dem kompetenzbezogenen Fragebogen FEKOM wird zusätzlich um Zustimmung bzw. Ablehnung zu Aussagen bezüglich der globalen Zufriedenheit mit den oben genannten Themenbereichen (PD, IR, US und SU) gebeten und nach der allgemeinen Zufriedenheit mit der „Betreuung“ gefragt.

Neben den Aussagen zu den verschiedenen Themen- bzw. Kompetenzbereichen und den globalen Einzelfragen werden in den Fragebögen noch eine Reihe spezifischer Fragen gestellt, die sich auf die allgemeinen Rahmenbedingungen sowie auf Merkmale der Studierenden beziehen (z. B. Geschlecht, Vorab-Interesse an der Veranstaltung, Gründe für den Besuch der Veranstaltung). Die Fragebögen schließen jeweils mit einer offenen Frage ab, in der die Studierenden in freier Form weitere Anmerkungen und Anregungen äußern können.

Es ist natürlich nicht möglich, alle relevanten Aspekte einer Lehrveranstaltung im Fragebogen anzusprechen - zumal er recht kurz gehalten werden soll. Empirische Untersuchungen sowie theoretische Überlegungen bestätigen aber, dass die hier zum Einsatz kommenden Fragebögen alle wichtigen Aspekte gut abdecken.

Beispielfragebögen finden Sie unter Downloads oder oben in den FAQ. Weiterführende Informationen zu den eingesetzten Fragebogeninstrumenten finden Sie in folgenden Veröffentlichungen:

- Staufenbiel, T. (2000). Fragebogen zur Evaluation von universitären Lehrveranstaltungen durch Studierende und Lehrende. Diagnostica, 46, 169-181.

- Staufenbiel, T. (2001). Universitätsweite Evaluation von Lehrveranstaltungen in Marburg: Vorgehen, Instrumente, Ergebnisse. In E. Keiner (Hrsg.), Evaluation (in) der Erziehungswissenschaft (S. 43- 61). Weinheim: Beltz Verlag.

Falls Sie eine Veranstaltung evaluieren möchten, die mehrere Dozierende hat, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

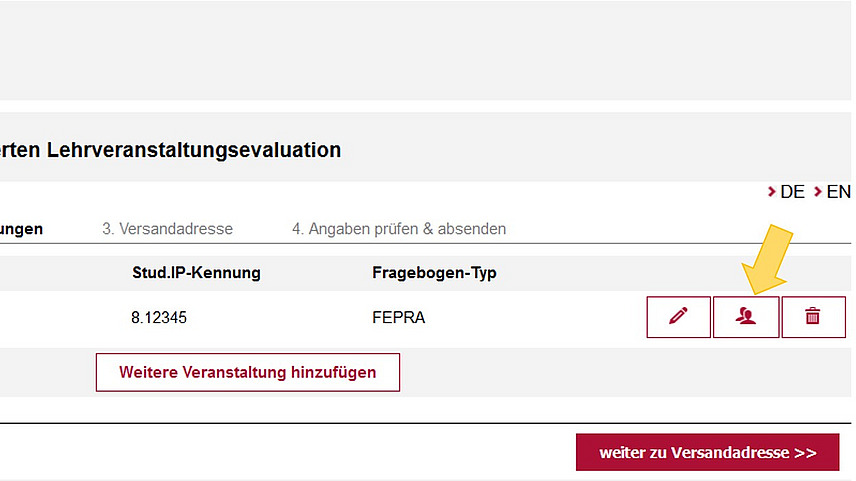

- Sie können im Anmeldeformular unter Punkt 2 weitere Dozierende angeben. Bitte nutzen sie dafür den Button „weitere Dozent:innen“, nachdem Sie eine Veranstaltung hinzugefügt haben (s. Abb). Diese Dozierenden erhalten ebenfalls den Ergebnisbericht. Die Teilnehmer:innen füllen in diesem Fall nur einen Fragebogen aus.

- Sie können jeweils eine eigene Evaluation beantragen. In diesem Fall meldet der/die weitere Dozent:in ihre Evaluation selbst über das Anmeldeformular an. Die Teilnehmer:innen füllen in diesem Fall je einen Fragebogen pro Dozent:in aus.

Bei Rückfragen nehmen Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf.

Falls Sie eine Veranstaltung evaluieren möchten, die mehrere Gruppen hat (z.B. mehrere Übungsgruppen), haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Sie können für jede Gruppe eine eigene Evaluation beantragen. Fügen Sie dazu unter Punkt 2 im Anmeldeformular bitte jede Gruppe als eigenständige Veranstaltung hinzu. Bitte nummerieren Sie die Gruppen zur Differenzierung durch oder versehen sie mit Kürzeln (im Titel).

- Sie können alle Gruppen gemeinsam evaluieren. In diesem Fall fügen Sie unter Punkt 2 im Anmeldeformular nur eine Veranstaltung hinzu und wählen die Anzahl der Fragebogen bzw. ggf. der TANs entsprechend der Gesamtteilnehmerzahl. Eine nachträgliche getrennte Auswertung der Gruppen ist dann nur noch nach rechtzeitiger Rücksprache mit der Servicestelle Lehrevaluation möglich!

Ja, das können Sie. Von allen Standardfragebogen (FEVOR, FESEM, FEUEB, FEPRA, FEKOM und FESPR) sowie deren Varianten für digitale bzw. hybride Veranstaltungen gibt es eine englische Version.

Die Online-Evaluation bietet den Studierenden die Sprachwahl über ein Flaggensymbol an. Hier kann die englische Flagge einfach angeklickt werden und es erscheint der Fragebogen in englischer Sprache.

Bei der papierbasierten Evaluation ist die gleichzeitige Verwendung deutsch- und englischsprachiger Fragebögen möglich oder eben auch die ausschließlich Nutzung englischsprachiger Bögen. Dazu tragen Sie bitte im Anmeldeformular in die Spalten Anzahl deutscher Fragebögen und Anzahl englischer Fragebögen die gewünschte Anzahl der jeweiligen Sprache ein.

- Möglichst in Präsenz während der Sitzung evaluieren ( Erhöhung der Rücklaufquote)

- Insgesamt ca. 10 bis 15 Minuten in einer Sitzung einplanen (Beantwortung dauert ca. 5 bis 10 Minuten)

- Je nach gewählter Zugangsart:

- Link/QR-Code zum Ende der Sitzung präsentieren (z.B. Folien)

- oder TAN-Zettel verteilen (ggf. per Serien-E-Mail verschicken)

- Link und QR-Code ggf. in Stud.IP bekannt geben für nicht anwesende Studierende

- Hinweise an Studierende:

- unpassende Fragen mit "nicht sinnvoll beantwortbar" beantworten

- Fehlen wichtige Fragen, diese im Freitextfeld beantworten lassen

- Datenschutz/Anonymität: verschlüsselte Übertragung der Daten; keine Rückschlüsse auf Personen möglich

- Eingabeende der Evaluation mitteilen

- Berichtsversand am folgenden Werktag nach Eingabeende (ausschließlich an Dozent:in)

- Ergebnisse den Studierenden vorstellen und mit ihnen diskutieren

- In Präsenz während der Sitzung evaluieren ( Erhöhung der Rücklaufquote)

- Insgesamt ca. 10 bis 15 Minuten in einer Sitzung einplanen (Beantwortung dauert ca. 5 bis 10 Minuten)

- Papierbögen verteilen

- keine fotokopierten Bögen verwenden (nicht scanbar!)

- Hinweise an Studierende:

- Wichtig: Ausfüllhinweise beachten (s. Innenseite des beigefügten Faltblatts)

- unpassende Fragen mit "nicht sinnvoll beantwortbar" beantworten

- Fehlen wichtige Fragen, diese im Freitextfeld beantworten lassen

- Datenschutz/Anonymität: nur Druckbuchstaben im Freifeld verwenden

- Faltblatt ausfüllen und in Rückumschlag legen

- Einsammeln der Bögen durch Studierende

- Beantwortete und leere Bögen in Rückumschlag legen und diesen verschließen

- Rückumschlag unverzüglich zurückschicken, damit Diskussion der Ergebnisse mit Studierenden vor Veranstaltungsende erfolgen kann

- Berichtsversand innerhalb weniger Arbeitstage (ausschließlich an Dozent:in)

- Ergebnisse den Studierenden vorstellen und mit ihnen diskutieren

Wenn sich weniger als sechs Studierende an der Evaluation einer Veranstaltung beteiligen, wird kein Ergbenisbericht ausgegeben. Eine Beschränkung der Datenauswertung auf eine Mindestanzahl von sechs Bögen hat folgende Gründe: Zum einen nimmt die Zuverlässigkeit der gemittelten Rückmeldungen umso stärker ab, je weniger Datensätze in diese einfließen. Dadurch sind Gültigkeit und Aussagekraft der Ergebnisse nicht gewährleistet. Zum anderen ist bei einer sehr geringen Teilnehmerzahl auch die Anonymität der Rückmeldungen gefährdet. Die einzelnen Antworten, insbesondere die auf die offene Frage am Ende des Fragebogens, können bei einer geringen Anzahl ausgefüllter Datensätze leicht zurückverfolgt werden.

Auch eine Veranstaltung mit ursprünglich mehr als sechs Teilnehmern kann im späteren Verlauf unter die Mindestzahl rutschen. Sie können versuchen, dem durch eine Erhöhung der Rücklaufquote entgegenzuwirken.

Die Erhöhung der Rücklaufquote ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Teilnehmerzahl nur knapp über der Mindestgrenze für die Evaluation liegt. Es existieren zwei Möglichkeiten:

- Wenn die Fragebögen noch in der Veranstaltung ausgefüllt werden (entweder online über QR-Code/Link oder papierbasiert), so ist die Rücklaufquote spürbar höher.

- Erfahrungsgemäß verringert sich gegen Ende der Vorlesungszeit die Anzahl anwesender Studierender. Daher können Sie durch Vorverlegung des Evaluationszeitpunktes mehr Studierende erreichen und so die Rücklaufquote erhöhen.

Kann ich die Fragebögen zurück erhalten, wenn kein Bericht erstellt werden konnte?

Bei einer papierbasierten Evaluation kann aus einem Fragebogen möglicherweise abgeleitet werden, von wem dieser ausgefüllt wurde (beispielsweise anhand der Handschrift). Um Anonymität gewährleisten zu können, müssen ausgefüllte Fragebögen von Studierenden eingesammelt und eingetütet werden. Eine Rücksendung der Bögen würde dieser Maßnahme entgegenlaufen und ist daher nicht möglich.

Ja, das ist möglich. Zu beachten ist, dass bei den Studierenden eine Bereitschaft zum mehrfachen Ausfüllen des Fragebogens vorhanden sein muss. Diese Bereitschaft wird unterstützt, wenn Sie Ihren Wunsch nach konreketen Rückmeldungen zur Reflektion der Veranstaltungskonzeption und Ihres eigenen Lehrverhaltens deutlich kommunizieren und anschließend die Evaluationsergebnisse mit den Studierenden besprechen.

Falls sie eine Veranstaltung zu mehreren Zeitpunkten im Semester evaluieren möchten, füllen Sie bitte für jeden gewünschten Evaluationszeitpunkt unter Punkt 2 im Anmeldeformular eine eigene Zeile aus und versehen Sie den Titel der Veranstaltung mit einem Zusatz (z.B. "Eval. 1", "Eval. 2" o.Ä.).

Alle Ergebnisberichte werden an die im Anmeldeformular genannte personspezifische E-Mail-Adresse verschickt.

Im Falle eine Online-Evaluation erhalten Sie den Ergebnisbericht am nächsten Werktag nach der von Ihnen im Anmeldeformular gesetzten Evaluationsfrist. Sollte die Mindestteinehmer:innenzahl von sechs nicht erreicht worden sein, erhalten Sie eine Information von uns. Sie können dann die Evaluation verlängern lassen und ein neues Enddatum festlegen. Dazu können Sie einfach auf unsere Informations-E-Mail antworten; sie müssen keine neue Evaluation anmelden.

Im Fall einer papierbasierten Evaluation dauert der Prozess etwas länger. Nach Ausfüllen der Fragebögen in der Veranstaltung werden sie mit dem beigelegten Rückumschlag per Hauspost an die Servicestelle Lehrevaluation versandt. Dort werden die Bögen zunächst von unserer studentischen Hilfskraft durchgesehen. Es kommt vor, dass Studierende ungeeignete Stiftfarben nutzen, die beim Scannen der Bögen zu wenig Kontrast bieten, oder auch das Bögen so beschädigt sind, dass sie nicht gescannt werden sondern zunächst abgeschrieben werden müssen. Wurden die Bögen dann gescannt, wird der Bericht direkt im Anschluss an die im Anmeldeformular genannte personspezifische E-Mail-Adresse verschickt. Sie sollten bis zu fünf Werktage für den ganzen Prozess einkalkulieren. Wenn Sie die Ergebnisse am ende der Veranstaltungszeit mit den Studierenden besprechen möchten, sollten Sie also spätestens in der Sitzung davor die Evaluation durchführen.

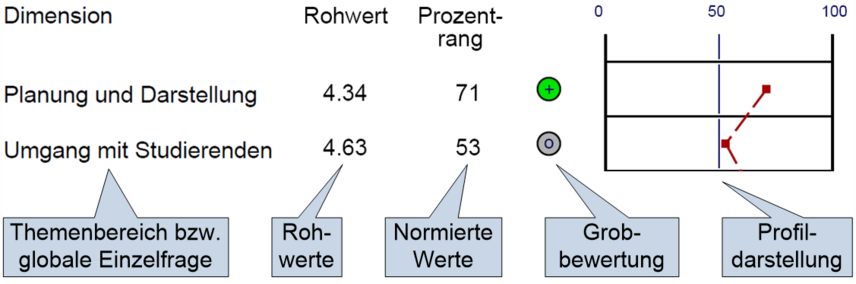

Der Standardbericht zur Lehrveranstaltungsevaluation enthält neben den über die Studierenden gemittelten Antworten ("Rohwerte") einen Vergleich mit Prozentrangnormen: Der Abschnitt „Globalwerte“, der erste Abschnitt des Rückmeldeberichtes, gibt einen Überblick über die Evaluationsergebnisse in bestimmten angesprochenen Themenbereichen. Diese werden in Beziehung gesetzt zu den Ergebnissen, die im Durchschnitt in an der Universität Osnabrück evaluierten Vorlesungen erzielt werden.

Was sind Prozentrangnormen?

Ein "Prozentrang" gibt an, wie viele Dozierende (in Prozent) der Vergleichsstichprobe das gleiche oder ein schlechteres Ergebnis erzielt haben. Je größer der Prozentrang ausfällt, desto besser beurteilen die Studierenden die entsprechende Dimension der Veranstaltung.

Ergebnisdarstellung im Bericht

Im Berichtskopf werden der Name der Dozentin/des Dozenten, der Titel der Veranstaltung und die Zahl der Studierenden, die an der Evaluation teilgenommen haben ("Erfasste Fragebögen"), aufgeführt.

Der erste Abschnitt Globalwerte des Ergebnisberichtes umfasst die Ergebnisse bezüglich der drei oben genannten Themenbereiche sowie der drei globalen Einzelfragen. Der jeweils berichtete Aspekt ist in der Spalte mit der Überschrift „Dimension“ ablesbar. Die mit „Rohwert“ bezeichnete Spalte liefert dazu die über alle Studierenden (die die betreffenden Fragen beantwortet haben) gemittelten Antworten. Die Rohwerte liegen …

- bei den Themenbereichen (z.B. „Planung und Darstellung“, „Umgang mit den Studierenden“ und „Interessantheit und Relevanz“) sowie der Frage nach dem subjektiven Lernerfolg zwischen 5.0 (=bestmöglicher Wert) und 1.0 (=schlechtestmöglicher Wert). Hier wird über alle Studierenden und alle diesbezüglichen Fragen gemittelt.

- bei den Schulnoten zwischen 1.0 (=bestmöglicher Wert) und 5.0 (=schlechtestmöglicher Wert).

Alle Informationen rechts neben den Rohwerten dienen Ihnen dazu, diese Ergebnisse einzuordnen. Ist beispielsweise ein Rohwert von 4.34 in dem Themenbereich „Planung und Darstellung“ als gut zu bewerten? Hier sind natürlich verschiedene Bewertungsmaßstäbe möglich. So könnte man das Ergebnis etwa dann als Erfolg werten, wenn man bei der letzten Evaluation derselben Veranstaltung einen geringeren Rohwert von z.B. 4.05 erzielt hat. Auch könnte man – falls vorhanden – einen Vergleich mit Parallelkursen vornehmen. Die Hilfestellung zur Bewertung, die Ihnen in diesem Bericht gegeben wird, stammt aus dem Vergleich mit einer großen Zahl von Vorlesungen, die bereits mit diesem Fragebogen evaluiert wurden.

Die Spalte mit der Bezeichnung „Prozentrang“ gibt an, wie viele Dozierende der Vergleichsstichprobe (in Prozent) das gleiche oder ein schlechteres Ergebnis erreicht haben. Je größer der Prozentrang, desto besser beurteilen also die Studierenden die Veranstaltung. Zur Berechnung der Normen wurden die Mittelwerte der Lehrveranstaltungen der Normstichprobe (und nicht die der einzelnen Fragebögen) verwendet, die mit dem jeweiligen Fragebogen (z.B. FEVOR) evaluiert wurden.

Ganz rechts liefert die Profildarstellung eine grafische Veranschaulichung der Prozentränge (s. Abb.).

Zum Beispiel bedeutet ein Prozentrang von 71, dass von allen bisher in Osnabrück mit dem Fragebogen evaluierten Veranstaltungen 71 % von den Studierenden genauso gut oder schlechter bewertet wurden

(und entsprechend 29 % besser).

Zwischen der Angabe des Prozentrangs und der Profillinie befindet sich eine Spalte mit farbigen Symbolen, die eine Grobbewertung der Prozentränge ermöglicht.

Der zweite Abschnitt dient der detaillierten Darstellung der Antworten auf alle einzelnen Fragen. Für jede Frage sind hier die Zahl der Studierenden, die die Frage beantwortet haben (n), Mittelwerte (mw), Standardabweichungen (s) und Enthaltungen (E) berichtet.

Im dritten Abschnitt des Berichts werden alle Anmerkungen der Studierenden auf die abschließende Frage nach möglichen Anmerkungen und Anregungen für die Veranstaltung (offene Frage) dargestellt. Sollte diese Frage von niemandem beantwortet worden sein, dann fehlt die entsprechende Seite im Rückmeldebericht.

Hier finden Sie einen Musterbericht zur Ansicht sowie Informationen zur Berechnung der Prozentrangnormen.

Warum werden Prozentrangnormen und nicht Standardnormen berechnet?

Der Grund liegt darin, dass Standardwerte nur dann korrekt interpretiert werden können, wenn die der Berechnung zu Grunde liegenden Daten normalverteilt sind. In Analysen hat sich jedoch gezeigt, dass bei einigen Fragebogenvarianten für einige Dimensionen diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Ursache ist, dass es im Durchschnitt mehr gute als schlechte Bewertungen gibt. Dadurch kann es bei den betroffenen Dimensionen zu einer falschen Interpretation des Ergebnisses kommen. Prozentrangwerte benötigen keine normalverteilten Daten und führen in solchen Fällen zu einer korrekten Bewertung.

Die Prozentrangwerte sind weder in Standardwerte umrechenbar, noch mit diesen vergleichbar. Da die Prozentrangwerte im Mittelbereich deutlich stärker zu differenzieren imstande sind als die Standardnormwerte, resultieren tendenziell breitere Profillinien. Für die Bewertung mit Plus- und Minussymbolen wurden die Kategorien so gewählt, dass Sie den ursprünglichen möglichst nahe kommen. Wäre die Normalverteilungsannahme nicht verletzt, so käme es zu vergleichbaren Plus-/Minus-Bewertungen.

| Symbol | PR-Norm | Standard-Norm |

| Doppelminus (--) | <= 5 % | <= 7 % |

| Minus (-) | <= 35 % | <= 31 % |

| Neutral (0) | <= 65 % | <=69 % |

| Plus (+) | <= 95 % | <= 93 % |

| Doppelplus (++) | > 95 % | > 94 % |

Sie können bei der Anmeldung der Evaluation angeben, ob Sie auch einen Bericht ohne den Vergleich mit Prozentrangnormen wünschen. Dieser Bericht wird dann zusätzlich erstellt, der Prozentrangnormbericht ist Standard und wird immer erstellt. Einzige Ausnahme sind hier zuzeit (noch) die Evaluationen von digitalen bzw. hybriden Veranstaltungen. Für diese Fragebögen ist die Datengrundlage noch nicht ausreichend, um Normen berechnen zu können.

Da für den Versand normfreier Berichte ein paar technische Anpassungen in der Evaluationssoftware nötig sind (z.B. Austausch der Berichtsvorlagen) und diese Anpassungen im aufenden Betrieb zu Fehlern führen können, werden normfreie Berichte in der Regel erst nach Ablauf der Veranstaltungszeit in zwei Wellen zu Beginn und zum Ende der Semesterferien an die Dozierenden verschickt. Sollten Sie beispielsweise im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens normfreie Berichte zu einem anderen Zeitpunkt dringend benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, damit wir Ihnen diesen Bericht kurzfristig zur Verfügung stellen.

Sie können sich bei Fragen zum Ergebnisbericht gerne direkt an die Mitarbeiterinnen der Servicestelle Lehrevaluation wenden.

Hier haben wir außerdem Informationen zu einigen typischen Fragen für Sie:

Ein Durchschnitt von 2 ist doch gut! Warum wird dieser dennoch als (unter-)durchschnittlich klassifiziert?

Roh- und Normwerte lassen sich auf verschiedene Weisen beurteilen. Ist beispielsweise ein Rohwert von 3.8 (auf einer Skala von 1.0 bis 5.0) in dem Themenbereich "Planung und Darstellung" als gut zu bewerten? Hier könnte man das Ergebnis etwa dann als Erfolg werten, wenn man bei der letzten Evaluation derselben Veranstaltung einen geringeren Rohwert von z.B. 3.1 erzielt hat. Auch könnte man - falls vorhanden - einen Vergleich mit Parallelkursen vornehmen. Die Hilfestellung zur Bewertung, die Ihnen im Ergebnisbericht gegeben wird, stammt aus dem Vergleich mit einer großen Zahl von Veranstaltungen, die bereits mit diesen Fragebögen evaluiert wurden. Wie sich aus den Normwerten ableiten lässt, haben viele Veranstaltungen gute bis sehr gute Bewertungen erhalten, weswegen es vorkommen kann, dass ein gutes Ergebnis als (unter-)durchschnittlich klassifiziert wird. Einen Überblick über die aktuellen Normwerte bekommen Sie hier.

In meinem Seminar wurden keine Referate gehalten. Warum bekomme ich für diese Fragen trotzdem Bewertungen?

Es ist möglich, dass Studierende versehentlich die Frage nach den Referaten beantwortet haben. Da es uns nicht möglich ist, zu erkennen, welche Kreuze absichtlich und welche versehentlich gemacht wurden, können wir an diesem Problem nichts ändern. Eine andere Fehlerursache kann sein, dass ein:e Studierende:r die Frage in einer papierbasierten Evaluation durchgestrichen hat. Da unsere Software zwischen Kreuzen und Durchstreichungen nicht unterscheiden kann, können auch deshalb Werte gelesen worden sein. Daher ist es sinnvoll, die Studierenden darauf hinzuweisen, dass sie die Felder frei lassen bzw. "nicht sinnvoll beantwortbar" ankreuzen und nicht durchstreichen, wenn die entsprechenden Fragen nicht zu der Veranstaltung passen.

Um dem Problem entgegenzuwirken, wird ein Globalwert nur dann berechnet, wenn jede Frage von mindestens 20 % der Studierenden beantwortet wurde. Für die Mittelwerte im "Auswertungsteil der geschlossenen Fragen" gilt diese Einstellung nicht; diese werden somit auch bei weniger als 20 % Ausfüllquote berechnet.

In meinem Seminar wurden Referate gehalten. Warum bekomme ich für diese Fragen keine Bewertungen?

Ein Globalwert wird nur dann berechnet, wenn jede Frage von mindestens 20 % der Studierenden beantwortet wurde. Dieses Feature haben wir in die Auswertungssoftware implementieren lassen, um dem Problem entgegenzuwirken, dass wenige (irrtümliche) Antworten zu einer Berechnung der Globalwerte führen. Das kann aber dazu führen, dass auch in einem Seminar mit Referaten kein Gobalwert berechnet wird, weil zu wenig Studierende eine Antwort gegeben haben. Die Mittelwerte im "Auswertungsteil der geschlossenen Fragen" werden in diesem Fall dennoch angegeben.

Was sind Prozentrangnormen?

Ein "Prozentrang" gibt an, wie viele Dozierende (in Prozent) der Vergleichsstichprobe das gleiche oder ein schlechteres Ergebnis erzielt haben. Je größer der Prozentrang ausfällt, desto besser beurteilen die Studierenden die entsprechende Dimension der Veranstaltung. Weitere Informationen hier.

Warum werden Prozentrangnormen und nicht Standardnormen berechnet?

Der Grund liegt darin, dass Standardwerte nur dann korrekt interpretiert werden können, wenn die der Berechnung zu Grunde liegenden Daten normalverteilt sind. In Analysen hat sich jedoch gezeigt, dass bei einigen Fragebogenvarianten für einige Dimensionen diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Ursache ist, dass es im Durchschnitt mehr gute als schlechte Bewertungen gibt. Dadurch kann es bei den betroffenen Dimensionen zu einer falschen Interpretation des Ergebnisses kommen. Prozentrangwerte benötigen keine normalverteilten Daten und führen in solchen Fällen zu einer korrekten Bewertung.

Der Ergebnisbericht wird ausschließlich an den/die im Anmeldformular genannte:n Dozent:in verschickt. Dabei werden ausschließlich persönliche E-Mail-Adressen verwendet, die in der Regel bereits bei der Anmeldung angegeben wurden. In seltenen Fällen kommt es vor, dass eine Sekretariats-Email oder eine "info@..." angegeben wird. Dann versuchen wir zunächst, die persönliche E-Mail-Adresse zu ermitteln, da ansonsten nicht sichergestellt ist, dass niemand außer dem/der Dozent:in den Bericht einsehen kann.

Werden bei der Anmeldung weitere Dozent:innen angegeben, so erhalten diese ebenfalls den Ergebnisbericht an ihre persönliche E-Mail-Adresse.

Die Daten der zurückgesandten Papierbögen werden als anonymisierte Datensätze in einer Datenbank gespeichert, auf die ausschließlich die Mitarbeiter:innen der Servicestelle Lehrevaluation Zugriff haben. Das gleiche gilt für die Daten der Online-Evaluationen, die ebenfalls in dieser Datenbank gespeichert sind.

Ausschließich der/die jeweilige Dozierende selber erhält eine schriftliche Auswertung der Evaluation seiner/ihrer Veranstaltung, in der die wichtigsten Analysen zusammengestellt sind.

Für die im Rotationsschema zur Evaluation vorgesehenen Lehreinheiten gilt zudem: Die jeweiligen Studiendekan:innen erhalten zur Semestermitte eine Übersicht darüber, welche Personen der Lehreinheit an der Evaluation teilnehmen und welche nicht, um so gezielt an die Evaluationsteilnahme erinnern zu können. Außerdem erhalten die Studiendekan:innen nach Semesterabschluss einen schriftlichen Bericht mit aggregierten Daten (keine individuellen Ergebnisse) sowie eine Übersicht darüber, wer sich beteiligt hat und wer nicht. Für den Studiendekansbericht müssen Evaluationen von mindestens drei Dozierenden vorliegen, damit keine Rückschlüsse auf die Ergebnisse einzelner Dozierender möglich sind. Andernfalls wird aus Datenschutzgründen kein Studiendekansbericht erstellt.

Die Papierbögen werden bis zum Ende des folgenden Semesters (verschlossen) aufbewahrt und werden anschließend vernichtet.

Als ergänzende (qualitative) Möglichkeit der Evaluation bietet das virtUOS im Rahmen der hochschuldidaktischen Angebote Lehrenden die Möglichkeit, zur Semestermitte ein sogenanntes TAP (Teaching Analysis Poll) durchzuführen. Nähere Informationen, auch zur Anmeldung, finden Sie hier.

Überblicksliteratur

- Rindermann, H. (2001). Lehrevaluation. Einführung und Überblick zu Forschung und Praxis der Lehrveranstaltungsevaluation an Hochschulen mit einem Beitrag zur Evaluation computerbasierten Unterrichts. Landau: Verlag Empirische Pädagogik.

- Spiel, Ch. (2001). Evaluation universitärer Lehre - zwischen Qualitätsmanagement und Selbstzweck. Münster u. A.: Waxmann.

Fragebogeninstrumente

- Staufenbiel, T. (2000). Fragebogen zur Evaluation von universitären Lehrveranstaltungen durch Studierende und Lehrende. Diagnostica, 46, 169-181.

- Staufenbiel, T. (2001). Universitätsweite Evaluation von Lehrveranstaltungen in Marburg: Vorgehen, Instrumente, Ergebnisse. In E. Keiner (Hrsg.), Evaluation (in) der Erziehungswissenschaft (S. 43-61). Weinheim: Beltz Verlag.

Bias-Variablen

- Beran, T. & Violato, C. (2005). Ratings of university teacher instruction: how much do student and course characteristics really matter? Assessment and Evaluation in Higher Education, 30(6), 593-601.

- Brockx, B., Spooren, P. & Mortelmons, D. (2011). Taking the grading leniency to the edge. The influence of student, teacher and course characteristics on student evaluations of teaching in higher education. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 23, 289-306.

- El Hage, N. (1996). Lehrevaluation und studentische Veranstaltungskritik. Projekte, Instrumente und Grundlagen. Bonn: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.

- Staufenbiel, T., Seppelfricke, T. & Rickers, J. (2015). Prädiktoren studentischer Lehrveranstaltungsevaluationen. Diagnostica. Advance online publication. doi: 10.1026/0012-1924/a000142